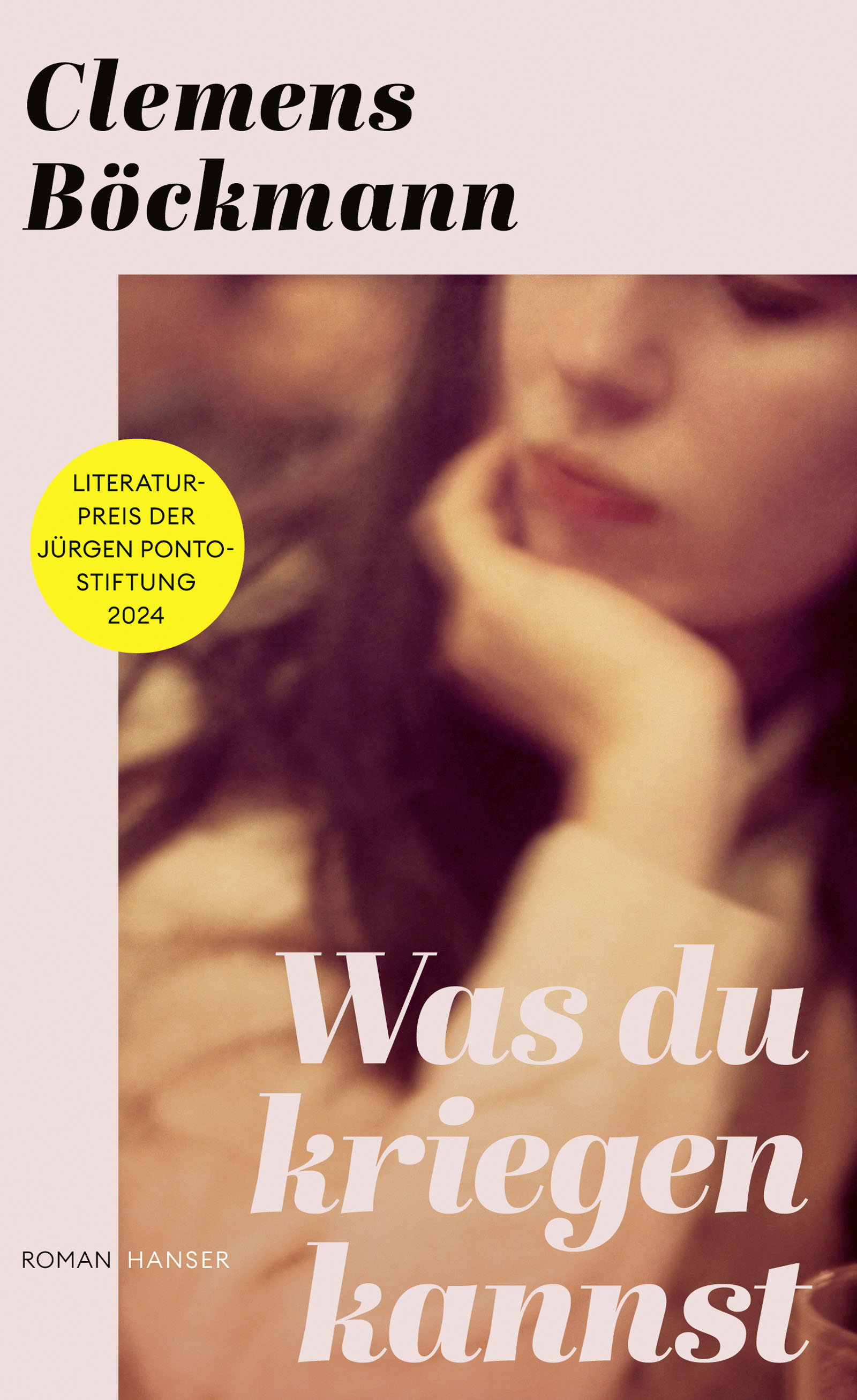

Mit „Was du kriegen kannst“, erschienen im Carl Hanser Verlag am 21. Oktober 2024, legt Clemens Böckmann einen vielschichtigen Debütroman vor, der sich tief in das Leben der DDR und ihre Nachwirkungen hineinbohrt. Der Roman zeichnet ein eindrucksvolles Bild von Macht, Zwang und den fortdauernden persönlichen Folgen der Überwachung durch die Stasi. Diese Geschichte, die auf wahren Begebenheiten und historischen Quellen basiert, verknüpft die persönlichen Abgründe der Protagonistin mit dem größeren politischen System der DDR und zeigt, wie tiefgreifend die staatliche Einflussnahme in das Leben der Menschen eingriff.

Die Handlung: Uta und das Netz der Überwachung

Im Zentrum des Romans steht Uta, eine alleinerziehende Mutter und Möbelverkäuferin in Leipzig, die in den 1970er-Jahren von der Stasi als inoffizielle Mitarbeiterin (IM Anna) rekrutiert wird. Ihre Aufgabe besteht darin, auf den Leipziger Messen Männer zu verführen und Berichte über sie zu erstellen. Böckmann schildert eindringlich, wie Uta zunehmend in ein perfides Spiel aus freiwilliger Mitarbeit und Zwang gerät, ein Spiel, in dem die Grenzen zwischen Täterin und Opfer verschwimmen.

Uta, die zu Beginn ihres Doppellebens noch glaubt, Kontrolle über ihre Entscheidungen zu haben, merkt allmählich, dass sie selbst unter Beobachtung steht. Ihre Mitarbeit bei der Stasi entwickelt sich von einem pragmatischen Arrangement zu einer bedrohlichen Verpflichtung, die ihr Leben zunehmend bestimmt und die sie innerlich zerreißt. Böckmann beschreibt dabei nicht nur Utas Leben im Dienste des Überwachungsapparats, sondern zeichnet auch nach, wie sie nach dem Ende der DDR und dem Mauerfall weiter mit ihren persönlichen Dämonen, Alkoholismus und gescheiterten Beziehungen zu kämpfen hat.

Uta zwischen Täterin und Opfer: Ein vielschichtiger Charakter

Böckmann schafft es, Uta als eine komplexe Figur darzustellen. Sie ist sowohl Täterin als auch Opfer, eine Frau, die sich in einem System gefangen sieht, das sie kontrolliert und gleichzeitig benutzt. Diese Ambivalenz wird durch die verschiedenen Quellen und Perspektiven, die der Autor verwendet, noch verstärkt. Der Roman setzt sich aus historischen Akten, mündlichen Überlieferungen (Oral History) und Berichten der Verbindungsmänner zusammen, die ein komplexes, teilweise widersprüchliches Bild von Utas Leben und Handeln entstehen lassen. Dadurch wirkt Uta immer wieder wie eine unzuverlässige Erzählerin, deren Beweggründe und Wahrnehmungen sich schwer einordnen lassen.

Eine dichte Atmosphäre ohne Ostalgie

Böckmanns Erzählstruktur wechselt zwischen den verschiedenen Quellen und schafft dadurch eine mehrschichtige Erzählweise, die den Leser herausfordert und die Komplexität der dargestellten Zeit verdeutlicht. Die detaillierten, sinnlichen Beschreibungen der DDR, ihrer Räume, der Kleidung, des immer präsenten Zigarettenrauchs und Alkohols erzeugen eine dichte, atmosphärische Schilderung der damaligen Lebensrealität. Dabei verzichtet der Autor bewusst auf eine Verklärung dieser Zeit in Form von Ostalgie. Stattdessen zeigt er die erdrückende Realität eines Lebens in einem System, das die Menschen durch Angst und Kontrolle in seinen Bann zieht.

Besonders eindrucksvoll sind die Beschreibungen der Leipziger Messen, die im Roman eine zentrale Rolle spielen. Sie sind nicht nur der Ort, an dem Uta ihre „Arbeit“ als IM Anna verrichtet, sondern auch ein Mikrokosmos der DDR-Gesellschaft, in dem Macht, Sex und Überwachung aufeinandertreffen. Die Messen fungieren als Dreh- und Angelpunkt für Utas zunehmende Verstrickung in das Netz der Stasi.

Nach der DDR: Kontinuitäten in Utas Leben

Auch nach dem Fall der DDR findet Uta keinen Ausweg aus den persönlichen Abgründen, die sie bereits während der Diktatur gequält haben. Sie bleibt gefangen in ihrem Alkoholismus und den immer wieder scheiternden Beziehungen zu Männern. Böckmann zeigt hier, wie tiefgreifend die Auswirkungen eines Systems wie der DDR auf das Leben der Menschen sind, und wie schwer es ist, diese Last nach der Wende abzuschütteln. Das Ende der DDR bedeutet für Uta keineswegs das Ende ihrer persönlichen Probleme. Im Gegenteil: Sie kämpft weiterhin mit denselben Dämonen, und die gesellschaftlichen Kontinuitäten werden auch nach der Wende spürbar.

Besonders auffällig ist die Figur eines Verbindungsmannes, der nach dem Ende der DDR auf das Neonazi-Milieu in Ostdeutschland angesetzt wird und in seinen Berichten eine beunruhigend positive Haltung gegenüber den Überwachungsobjekten einnimmt. Diese Episode deutet an, dass die Überwachungskultur der DDR auch nach der Wende in neuer Form weiterlebt und damit eine Kontinuität staatlicher Kontrolle sichtbar wird.

Böckmanns Blick auf die Mechanismen der DDR

Böckmanns Roman beleuchtet eindrucksvoll, wie die DDR mit den Hoffnungen und Ängsten ihrer Bürger spielte und diese allmählich in ein System der Überwachung und Kontrolle hineinzwang. Für viele erschien das Regime alternativlos, da es geschickt die Ideale des Sozialismus mit subtiler Unterdrückung verknüpfte. Was als vermeintlich stabiler Schutz der Gemeinschaft dargestellt wurde, erwies sich nach und nach als schleichende Schlinge, die sich immer enger um das individuelle Leben legte. Böckmann zeigt damit nicht nur die Mechanismen eines repressiven Staates, sondern auch, wie dieser das Leben der Menschen über lange Zeiträume hinweg beeinflusste und kontrollierte.

Böckmanns Debütroman lässt sich literaturwissenschaftlich in die Tradition der Diktatur- und Überwachungsromane einordnen, die die Auswirkungen staatlicher Kontrolle und Repression thematisieren. Dabei nutzt er historische Quellen, um die DDR und ihre Mechanismen realistisch darzustellen, was an Werke wie Christa Wolfs Der geteilte Himmel erinnert. Gleichzeitig reiht er sich in die Wendeliteratur ein, die die persönlichen und gesellschaftlichen Nachwirkungen der DDR behandelt.

Auszeichnung mit dem Literaturpreis der Jürgen Ponto-Stiftung

Für sein Debüt wurde Clemens Böckmann mit dem Literaturpreis der Jürgen Ponto-Stiftung 2024 ausgezeichnet. Der Preis, der für herausragende Debütromane vergeben wird, würdigt die eindringliche, literarisch anspruchsvolle Schilderung des DDR-Alltags und die vielschichtige Charakterzeichnung Utas. Die Preisverleihung findet am 28. November 2024 im Literaturhaus Frankfurt statt.

Autor:

Clemens Böckmann studierte in Kiel, Leipzig, Lissabon und Tel Aviv. Er arbeitet als Filmemacher, Herausgeber und Autor für u. a. Deutschlandfunk Kultur und diverse Zeitungen. Seit 2019 verwaltet er den literarischen Nachlass des Dichters und Skispringers Alvaro Maderholz.

Topnews

Ein Geburtstagskind im März: Christa Wolf

Bertolt Brecht – Geburtstagskind im Februar: Ein literarisches Monument, das bleibt

Wie Banksy die Kunst rettete – Ein überraschender Blick auf die Kunstgeschichte

Ein Geburtstagskind im Januar: Franz Fühmann

Zauberberg 2 von Heinz Strunk

100 Jahre „Der Zauberberg“ - Was Leser heute daraus mitnehmen können

Oschmann: Der Osten: Eine westdeutsche Erfindung“ – Umstrittene russische Übersetzung

Überraschung: Autorin Han Kang hat den Literaturnobelpreis 2024 gewonnen

PEN Berlin: Große Gesprächsreihe vor den Landtagswahlen im Osten

„Freiheitsschock“ von Ilko-Sascha Kowalczuk

Precht: Das Jahrhundert der Toleranz

Jenny Erpenbeck gewinnt Internationalen Booker-Preis 2024

Karl Ove Knausgård: Das dritte Königreich

Romanverfilmung "Sonne und Beton" knackt Besuchermillionen

Asterix - Im Reich der Mitte

Rassismus in Schullektüre: Ulmer Lehrerin schmeißt hin

14 Nominierungen für die Literaturverfilmung "Im Westen nichts Neues"

"Die Chemie des Todes" - Simon Becketts Bestsellerreihe startet bei Paramount+

Michel Houellebecq und die "Aufstachelung zum Hass"

radio3 vom rbb und Literaturhaus Berlin vergeben Walter-Serner-Preis 2024 an Alize Heiser

André Kubiczek und sein neues Werk "Nostalgia" – Eine Reise durch die Sehnsucht vergangener Tage

Adolf Endler - "Die Gedichte": Ein Autor im Wandel der Zeit

„Air“ von Christian Kracht – Eine atmosphärische Reise zwischen Mythos und Wirklichkeit

Vom „Ritter Nerestan“ zu „Mädchen in Uniform“

„Hundert Jahre Einsamkeit“ von Gabriel García Márquez

Man kann auch in die Höhe fallen von Joachim Meyerhoff

zu lieben von Ulrike Draesner

Atlas: Die Geschichte von Pa Salt – Der finale Band der „Sieben Schwestern“-Saga enthüllt das lang gehütete Geheimnis

Monster von Nele Neuhaus – Ein düsterer Psychokrimi, der die Abgründe der Menschlichkeit offenlegt

Literaturpreis „Aufstieg durch Bildung“ 2025 an Dorrit Bartel

Transit von Anna Seghers

„Das Kalendermädchen“ – Fitzeks packender Psychothriller für die dunkle Jahreszeit

Katja Lange-Müller: "Unser Ole" zu Gast bei Denis Scheck in Druckfrisch

„Nochmal von vorne“ von Dana von Suffrin: Ein Roman über Neuanfänge, Familie und Selbstfindung

Aktuelles

Für Polina – Takis Würgers melancholische Rückkehr zu den Ursprüngen

„Nightfall“ von Penelope Douglas – Wenn Dunkelheit Verlangen weckt

„Bound by Flames“ von Liane Mars – Wenn Magie auf Leidenschaft trifft

„Letztes Kapitel: Mord“ von Maxime Girardeau – Ein raffinierter Thriller mit literarischer Note

Drachen, Drama, Desaster: Denis Scheck rechnet mit den Bestsellern ab

UNESCO und IBBY sammeln Werke in indigenen Sprachen

Mario Vargas Llosa ist tot –Ein Abschied aus Lima

Denis Scheck ist am 13. April zurück mit „Druckfrisch“

Zwei Fluchten, zwei Stimmen – und dazwischen das Schweigen der Welt

Good Girl von Aria Aber – eine Geschichte aus dem Off der Gesellschaft

Guadalupe Nettel: Die Tochter

"ttt – titel thesen temperamente" am Sonntag: Zwischen Wehrpflicht und Widerstand – Ole Nymoen im Gespräch

„Größtenteils heldenhaft“ von Anna Burns – Wenn Geschichte leise Helden findet

Siegfried Unseld und das Schweigen: Eine deutsche Karriere

Ein grünes Licht im Rückspiegel – „Der große Gatsby“ 100 Jahre später

Rezensionen

"Neanderthal" von Jens Lubbadeh – Zwischen Wissenschaft, Spannung und ethischen Abgründen

Rezension: „In der Gnade“ von Joy Williams – Ein literarischer Geheimtipp über Verlust, Glaube und das Erwachsenwerden