Mit „Das Erbe der Elfen“ beginnt die eigentliche Witcher-Romansaga: Nach zwei Kurzgeschichtenbänden weitet Andrzej Sapkowski die Bühne – weg vom einzelnen Monsterauftrag, hin zu Kriegen, Bündnissen und Verantwortung. Im Zentrum: Ciri, das „Kind der Vorsehung“, deren Schutz Geralt von Riva nicht länger als Job erledigen kann, sondern als bindende Entscheidung. Der Band gilt als erster Roman der Reihe (poln. 1994), auf Deutsch in neuerer Auflage bei dtv; er setzt in Kaer Morhen an, dem Stammsitz der Hexer – dort, wo die Ausbildung beginnt und die Welt hereinbricht.

Das Erbe der Elfen (The Witcher 3) von Andrzej Sapkowski:Der Moment, in dem aus Märchen Politik wird

Worum geht es in Das erben der Elfen:

Winter in Kaer Morhen. Ciri trainiert mit Geralt, Vesemir und den anderen Hexern – Balance, Schwert, Haltung. Früh deutet sich an: Das Mädchen bringt mehr mit als Talent; Triss Merigold erkennt gefährliche, ungebändigte Kräfte und drängt darauf, Ciri nicht nur körperlich, sondern magisch und menschlich auszubilden. Der Plan: Weiterzug in den Tempel von Ellander zur Priesterin Nenneke – „Normalunterricht“, bevor größere Entscheidungen fallen. Auf dem Weg schließt sich das Trio einer Zwergenschar um Yarpen Zigrin an; ein Routineauftrag kippt in einen bewaffneten Hinterhalt – ein Vorgeschmack auf die ethnischen und politischen Brüche der Welt.

Parallel verhandeln die Könige des Nordens ihre Antwort auf Nilfgaard; die Zaubererloge sortiert Interessen, während ein gewisser Rience Jagd auf alle macht, die etwas über Ciri wissen. Er foltert Rittersporn (Jaskier), bis Yennefer eingreift – ein Duell, das Rience gezeichnet zurücklässt und den Konflikt eskaliert. Gegen Ende übernimmt Yennefer selbst Ciries Ausbildung; aus anfänglicher Reibung wächst eine Mutter-Tochter-Achse, die die weiteren Romane trägt. In Geralt reift der nüchterne Schluss: Neutralität ist ein schönes Wort – bis Ciri im Fadenkreuz steht.

Warum dieser Band die Reihe auf Kurs bringt

Schutz als Ethik, nicht als Auftrag: Geralt merkt, dass „Beschützer“ kein Beruf, sondern eine Bindung ist. Ciri ist kein Plot-MacGuffin, sondern der Maßstab für seine Entscheidungen.

Nation & Mythos: Hinter Monstern stehen Staaten, Geheimdienste, Logen. Sapkowski zeigt, wie Legenden (Älteres Blut) als Ressourcenpolitik missbraucht werden – und wie Geschichte zur Waffe wird.

Kindheit unter Druck: Ciri ist kein Wunderkind auf einer Queste, sondern ein Jugendlicher in Trauma-Umgebung: Ausbildung als Schutzschild, nicht als Show.

Macht der Erzählung: In Novigrad/Oxenfurt entscheidet, wer erzählen darf: Kirche, Handel, Magier, Krone? „Beweise“ sind oft Narrative; das Schwert hilft, aber Worte lenken Heere.

Von der Hexerfeste in die Weltordnung

Sapkowski schrieb den Roman im postsozialistischen Umbruch – man spürt die Skepsis gegenüber Großerzählungen. Königreiche und Logen wirken nicht „episch edel“, sondern institutionell eigennützig. Genau diese Nüchternheit macht den Text heute anschlussfähig: Propaganda, Minderheitenpolitik, Grenzkonflikte – die Welt der Saga denkt gegenwartsnah, ohne Aktualität zu behaupten. Dass dtv das Buch als Auftakt-Roman positioniert und Kaer Morhen als „Schauplatz einer großen Prüfung“ bewirbt, unterstreicht den Doppelcharakter: Coming-of-Age und Geopolitik in einem.

Dialoge wie Klingen, Szenen wie Beweisstücke

Sapkowski bleibt dialoggetrieben: Er zeigt Figuren, statt sie zu erklären. Die Tonlage ist trocken, präzise, ironisch, die Kapitel szenisch gebaut – Ratsversammlungen, Karawanen, Hinterhalte, Unterrichtsstunden. Viele Passagen lesen sich wie Protokolle unterschiedlicher Interessen: Königstreffen, Zaubereraustausch, Straßengerüchte. Das erzeugt Tempo ohne Bombast – und erklärt, warum der Band Leser erreicht, die mit klassischem High-Fantasy-Pathos wenig anfangen.

Formaler Clou: Zwischen Kammerspiel (Geralt/Ciri/Yennefer) und Tagespolitik (Rience, Loge, Nordkönige) springt der Roman souverän, ohne die Perspektive zu verlieren – das ist die Taktung, die die Saga trägt.

Für wen eignet sich „Das Erbe der Elfen“?

-

Fantasy-Leser, die Grauzonen, Dialoge, Politik mögen – weniger Völkerkunde, mehr Ethik unter Druck.

-

Serien-/Game-Fans, die den Originalton suchen: weniger Effekt, mehr Konsequenz.

-

Buchclubs, die über Neutralität, Fürsorge und Erzählmacht diskutieren wollen.

-

Einsteiger: Ja – der Roman funktioniert ohne Vorwissen, glänzt aber mit den Storybänden davor.

Kritische Einschätzung – Stärken & Schwächen

Stärken

-

Klares Serien-Setup: Ciri-Ausbildung + Rience-Konflikt + Nordkönige = belastbarer Plotbogen für die nächsten Bände.

-

Figurendreieck mit Zugkraft: Geralt–Ciri–Yennefer ist familiär statt märchenhaft – Reibung inklusive.

-

Politische Lesbarkeit: Rats- und Logenszenen sind verständlich und dramaturgisch nützlich, keine Exkurs-Last.

Schwächen

-

Welt-Jargon: Namen/Fraktionen verlangen Aufmerksamkeit; wer nur Monster-Episoden wollte, merkt die Dichtesteigerung.

-

Actiondosierung: Große Schlachten bleiben aus; die Spannung liegt psychologisch und prozedural.

-

Reihenabhängigkeit: Einige emotionale Nuancen zünden voll, wenn man „Der letzte Wunsch“/„Das Schwert der Vorsehung“ kennt.

Warum dieser Auftaktroman bleibt

„Das Erbe der Elfen“ macht aus dem Hexer-Mythos ein Verantwortungsdrama. Der Band erklärt nicht, warum Geralt wichtig ist – er zeigt es, indem er ihn an Ciri bindet und ihn damit unfähig zur bequemen Neutralität macht. Wer Fantasy als Praxis der Entscheidung schätzt, bekommt hier den Schlüssel zur ganzen Saga. Empfehlung: lesen – und mit „Die Zeit der Verachtung“ weitermachen.

Nebenbei: Der Roman markiert auch den Preis der Geschichten – je nachdem, wer erzählt (Könige, Kirche, Loge, Barde), ändert sich die Welt. Dass das 1994 geschrieben wurde und heute noch so hell wirkt, ist kein Zufall.

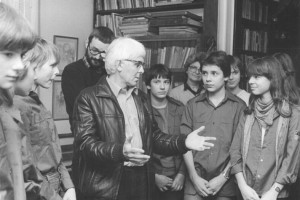

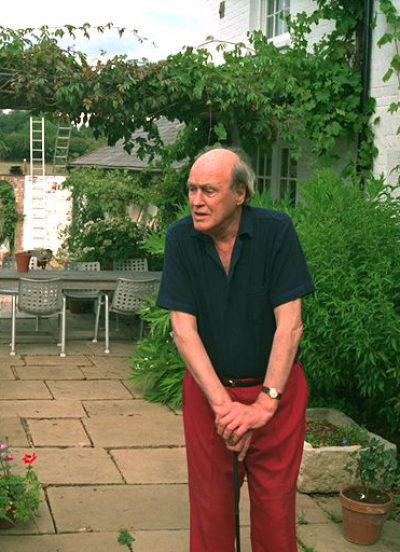

Über den Autor – Andrzej Sapkowski

Andrzej Sapkowski (1948, Łódź) gilt als zentrale Figur der europäischen Fantasy. „Das Erbe der Elfen“ erschien 1994 (superNOWA, PL) und etablierte die Saga international; Auszeichnungen wie der Janusz-A.-Zajdel-Preis (1994) und später der David Gemmell Legend Award (2009) markieren die Resonanz. Die aktuelle dtv-Ausgabe ist breit verfügbar (Übersetzung u. a. Erik Simon).

Topnews

Das Geburtstagskind im September: Roald Dahl – Der Kinderschreck mit Engelszunge

Ein Geburtstagskind im August: Johann Wolfgang von Goethe

Hans Fallada – Chronist der kleinen Leute und der inneren Kämpfe

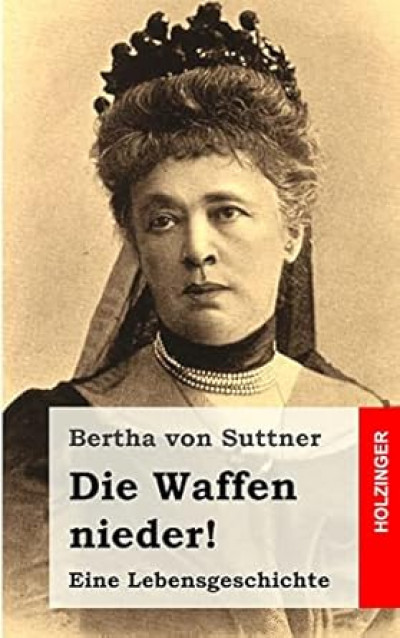

Ein Geburtstagskind im Juni: Bertha von Suttner – Die Unbequeme mit der Feder

Ein Geburtstagskind im Mai: Johannes R. Becher

Ein Geburtstagskind im April: Stefan Heym

Ein Geburtstagskind im März: Christa Wolf

Bertolt Brecht – Geburtstagskind im Februar: Ein literarisches Monument, das bleibt

Wie Banksy die Kunst rettete – Ein überraschender Blick auf die Kunstgeschichte

Ein Geburtstagskind im Januar: Franz Fühmann

Zauberberg 2 von Heinz Strunk

100 Jahre „Der Zauberberg“ - Was Leser heute daraus mitnehmen können

Oschmann: Der Osten: Eine westdeutsche Erfindung“ – Umstrittene russische Übersetzung

Überraschung: Autorin Han Kang hat den Literaturnobelpreis 2024 gewonnen

PEN Berlin: Große Gesprächsreihe vor den Landtagswahlen im Osten

„Freiheitsschock“ von Ilko-Sascha Kowalczuk

Precht: Das Jahrhundert der Toleranz

Jenny Erpenbeck gewinnt Internationalen Booker-Preis 2024

Karl Ove Knausgård: Das dritte Königreich

Kreuzweg der Raben von Andrzej Sapkowski: Zurück an den Anfang, dorthin wo ein Kodex geboren wird

Der Schwalbenturm (The Witcher 6) von Andrzej Sapkowski: Ein Turm im Nebel, eine Entscheidung ohne Rückweg

Feuertaufe (The Witcher 5) von Andrzej Sapkowski: Eine Suche wird zur Truppe

Die Zeit der Verachtung (Witcher 4) von Andrzej Sapkowski:Wenn Neutralität plötzlich Lärm macht

Das Schwert der Vorsehung (Witcher 2) von Andrzej Sapkowski: Schicksal hat Kanten

Der letzte Wunsch (The Witcher 1) von Andrzej Sapkowski:Wo Märchen scharfkantig werden

Die Dame vom See (The Witcher 7) von Andrzej Sapkowski - Finale am Wasser: Wer erzählt Ciri?

The Witcher von Andrzej Sapkowski – Reihenfolge, Inhalt, Motive & Netflix-Adaption (komplett erklärt)

Der verwundete Krieger (Throne of Glass 6) von Sarah J. Maas: Zur See, zur Krone, zur Wahrheit

Herrscherin über Asche und Zorn (Throne of Glass 7) von Sarah J. Maas:Das große Finale – Krieg, Wahlfamilie und der Preis der Freiheit