Wer sich heute mit Literatur des Widerstands beschäftigt und dabei den Glauben an das Gute im Menschen nicht verlieren will, tut das nicht aus historischer Neugier. Es ist ein stilles Ringen mit der Vergangenheit, ein Innehalten – manchmal ein stummer Aufschrei. Denn Erinnern bedeutet mehr als Pflichterfüllung: Es ist der Versuch, dem Gedanken an Menschlichkeit und Frieden einen Raum zu sichern, bevor er vom Lärm neuer nationalistischer Parolen übertönt wird.

Gerade in einer Zeit, in der Kriege wieder offen als Mittel der Politik verhandelt werden und autoritäre Tendenzen weltweit Aufwind haben, erinnert uns die Literatur daran, wie fragil Freiheit ist – und wie schnell ein System kippen kann.

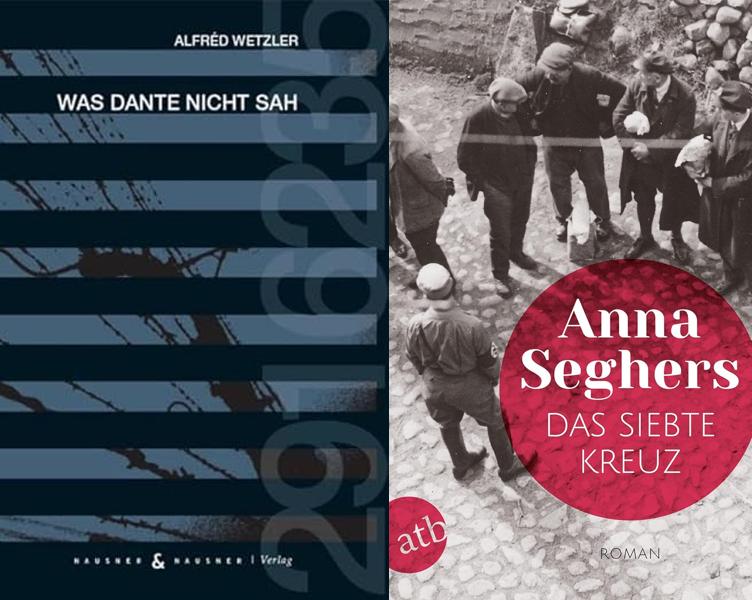

Zwei Werke, geschrieben in ganz unterschiedlicher Zeit und Form, treten in diesen Dialog: Anna Seghers’ Roman Das siebte Kreuz (1942) und Alfréd Wetzlers Was Dante nicht sah (orig. 1963, dt. Verlag der Nation, Berlin 1967). Beide erzählen von Flucht und Widerstand unter totalitären Regimen. Doch während Seghers literarische Metaphern webt, spricht Wetzler mit der dokumentarischen Nüchternheit eines Überlebenden. Gemeinsam ist ihnen: Sie schreiben gegen das Verstummen.

Flucht als Akt des Widerstands

In Das siebte Kreuz flieht der Kommunist Georg Heisler aus dem Konzentrationslager Westhofen. Sieben Gefangene wagen die Flucht, nur Heisler überlebt – dank Menschen, die schweigen, helfen, nicht verraten. Seghers beschreibt eine Gesellschaft im Griff der NS-Diktatur, aber auch Einzelne, die sich nicht gänzlich unterwerfen. Menschlichkeit leuchtet dort auf, wo das Regime nur Gehorsam sehen will. Die sieben Kreuze, vom Lagerkommandanten als Mahnung errichtet, stehen für die totale Kontrolle – eines aber bleibt leer. Eine Lücke im System. Hoffnung.

Auch Karol, die Hauptfigur in Wetzlers Was Dante nicht sah, flieht. Er ist ein Alter Ego des Autors, ein junger jüdischer Slowake, der Auschwitz überlebt. Der Stil ist nüchtern, fast karg. Wetzler erzählt von der industriellen Vernichtung, vom Rauch aus den Schornsteinen, vom kalkulierten Morden – ohne zu dramatisieren. Karol trägt Wetzlers eigene Häftlingsnummer. Der Text macht das Unerträgliche fassbar, gerade weil er auf Pathos verzichtet.

Die Sprache als Haltung: Allegorie versus Protokoll

Seghers’ Stil ist vielstimmig, symbolisch, literarisch durchkomponiert. Sie komponiert ein Tableau aus Stimmen, Stimmungen, Milieus – politische Allegorie und psychologische Studie zugleich. Ihr Erzählen ist empathisch, aber nicht sentimental, getragen von einem Glauben an die Wirkung der Literatur.

Wetzlers Buch hingegen ist kein Roman im klassischen Sinne, sondern ein Protokoll. Keine Allegorie, kein fiktionales Beiwerk. Seine Sprache ist sachlich, manchmal fast klinisch. Gerade das macht sie so eindringlich. Wetzler schreibt nicht, um zu bewegen – sondern weil das Wegsehen keine Option mehr sein darf.

Gesellschaftliche Resonanz: Solidarität und Versagen

Seghers’ Welt ist die deutsche Gesellschaft des Jahres 1937 – scheinbar funktionierend, in Wahrheit schon tief durchdrungen vom Geist der Verfolgung. Die Nachbarn, Kollegen, Verwandten: sie sind Mitwisser, Mitläufer, Retter. Das System lebt von der Angst, aber auch von der Beteiligung der Vielen.

Wetzlers Auschwitz ist das Ende aller Gesellschaft. Kein Denken mehr, nur Tötung. Er und Rudolf Vrba fliehen im April 1944. Drei Wochen später beginnt die Massendeportation ungarischer Juden. In der Slowakei diktieren sie jüdischen Funktionären einen Bericht über das Lager. Er wird als Vrba-Wetzler-Bericht bekannt. In der Schweiz veröffentlicht, rückt er das Grauen ins Licht der Weltöffentlichkeit. Und doch: Die Welt handelt nicht sofort. Züge rollen weiter. Menschen sterben weiter. Ein Bericht allein reicht nicht, wenn niemand hinhört.

Hoffnung oder Anklage?

Seghers lässt einen Hoffnungsschimmer zu – ihr Roman ist ein Lob der Zivilcourage, des Menschseins im Unmenschlichen. Das leere Kreuz bleibt Symbol der Möglichkeit: Etwas kann sich widersetzen. Ein Akt des Glaubens in dunkler Zeit.

Wetzlers Text hingegen verweigert jede Versöhnung. Kein Trost, keine Hoffnung, keine Helden. Nur der Versuch zu retten, zu warnen – vergeblich. Seine Moral ist eine Anklage. Gegen das Schweigen. Gegen die Gleichgültigkeit. Gegen die Untätigkeit jener Welt, die sich zivilisiert nennt.

Wachsamkeit als Haltung: Die Gegenwart liest mit

Die Geschichten von Georg Heisler und Karol sind nicht bloß Geschichten aus der Vergangenheit – sie sind Prüfsteine für die Gegenwart. Sie zeigen, wie leicht Mitläufertum sich tarnt, wie schnell Gewalt salonfähig wird und wie wichtig jede einzelne Entscheidung für Menschlichkeit bleibt. Es geht nicht nur um Geschichte, sondern um Haltung: Wie stehen wir zu denen, die fliehen? Wie reagieren wir auf die Wiederkehr der Ausgrenzung? Und welche Verantwortung trägt das Wort, das gehört wird?

In Zeiten, in denen Begriffe wie „Pazifismus“ als naiv oder weltfremd abgetan werden, setzen diese beiden Bücher ein klares Gegensignal. Sie zeigen: Widerstand beginnt mit dem Beharren auf der Würde des Einzelnen. Und Frieden ist kein Zustand – er ist eine tägliche Entscheidung.

Literaturangaben

- Anna Seghers: Das siebte Kreuz. Aufbau Verlag, Berlin. Erstmals erschienen 1942 im Exilverlag Querido (Amsterdam).

- Alfréd Wetzler: Was Dante nicht sah. Aus dem Slowakischen. Verlag der Nation, Berlin 1967. (Original: Čo Dante nevidel, 1963)

- Vrba/Wetzler-Bericht: Auschwitz Report, erstmals publiziert 1944 durch das War Refugee Board (USA)

Anna Seghers (1900–1983)

„Das siebte Kreuz“ – eine Stimme des Exils

Geboren als Netty Reiling in Mainz, jüdischer Herkunft, politisch links. Exil in Frankreich und Mexiko. Ihr Roman Das siebte Kreuz erschien 1942 im Exil-Verlag Querido. Nach 1947 zentrale Figur der DDR-Literatur. Schrieb konsequent gegen Faschismus und für menschliche Würde.

Alfréd Wetzler (1918–1988)

„Was Dante nicht sah“ – ein Bericht gegen das Vergessen

Slowakischer Jude, Überlebender von Auschwitz, floh 1944 mit Rudolf Vrba. Verfasser des Vrba-Wetzler-Berichts. Sein Buch Was Dante nicht sah erschien 1967 in deutscher Sprache. Lange unbeachtet, heute ein Schlüsseldokument der Holocaust-Literatur.

Hier bestellen

Topnews

Ein Geburtstagskind im März: Christa Wolf

Bertolt Brecht – Geburtstagskind im Februar: Ein literarisches Monument, das bleibt

Wie Banksy die Kunst rettete – Ein überraschender Blick auf die Kunstgeschichte

Ein Geburtstagskind im Januar: Franz Fühmann

Zauberberg 2 von Heinz Strunk

100 Jahre „Der Zauberberg“ - Was Leser heute daraus mitnehmen können

Oschmann: Der Osten: Eine westdeutsche Erfindung“ – Umstrittene russische Übersetzung

Überraschung: Autorin Han Kang hat den Literaturnobelpreis 2024 gewonnen

PEN Berlin: Große Gesprächsreihe vor den Landtagswahlen im Osten

„Freiheitsschock“ von Ilko-Sascha Kowalczuk

Precht: Das Jahrhundert der Toleranz

Jenny Erpenbeck gewinnt Internationalen Booker-Preis 2024

Karl Ove Knausgård: Das dritte Königreich

Romanverfilmung "Sonne und Beton" knackt Besuchermillionen

Asterix - Im Reich der Mitte

Rassismus in Schullektüre: Ulmer Lehrerin schmeißt hin

14 Nominierungen für die Literaturverfilmung "Im Westen nichts Neues"

"Die Chemie des Todes" - Simon Becketts Bestsellerreihe startet bei Paramount+

Michel Houellebecq und die "Aufstachelung zum Hass"

Ein Geburtstagskind im November: Anna Seghers

Thomas Brasch: "Du mußt gegen den Wind laufen" – Gesammelte Prosa

Transit von Anna Seghers

Costa-Buchpreis geht an Jack Fairweathers Buch über Auschwitz

Die Nacht: Erinnerungen und Zeugnis erobert Platz 1

Abschied von Anthony Phelps: Der haitianische Dichter und Exilant stirbt mit 96 Jahren

Warum ich niemals für mein Land kämpfen würde: Gegen die Kriegstüchtigkeit von Ole Nymoen

Vor 75 Jahren starb Heinrich Mann: Jahrestagung widmet sich seinem Henri-Quatre-Roman

Sehr geehrte Frau Ministerin von Ursula Krechel

Ein Haufen Dollarscheine von Esther Dischereit

Cemile Sahin: "Kommando Ajax" – Eine rasante Erzählung über Exil, Kunst und Verrat

Ismail Kadare: "Der Anruf" – Die Macht des Wortes und das Schweigen der Kunst

Leon de Winter: Stadt der Hunde

Han Kang: Unmöglicher Abschied

„Nochmal von vorne“ von Dana von Suffrin: Ein Roman über Neuanfänge, Familie und Selbstfindung

Aktuelles

Drachen, Drama, Desaster: Denis Scheck rechnet mit den Bestsellern ab

UNESCO und IBBY sammeln Werke in indigenen Sprachen

Mario Vargas Llosa ist tot –Ein Abschied aus Lima

Denis Scheck ist am 13. April zurück mit „Druckfrisch“

Zwei Fluchten, zwei Stimmen – und dazwischen das Schweigen der Welt

Good Girl von Aria Aber – eine Geschichte aus dem Off der Gesellschaft

Guadalupe Nettel: Die Tochter

"ttt – titel thesen temperamente" am Sonntag: Zwischen Wehrpflicht und Widerstand – Ole Nymoen im Gespräch

„Größtenteils heldenhaft“ von Anna Burns – Wenn Geschichte leise Helden findet

Siegfried Unseld und das Schweigen: Eine deutsche Karriere

Ein grünes Licht im Rückspiegel – „Der große Gatsby“ 100 Jahre später

Joachim Unseld erhält den „Ordre des Arts et des Lettres“

"Neanderthal" von Jens Lubbadeh – Zwischen Wissenschaft, Spannung und ethischen Abgründen

Rezension: „In der Gnade“ von Joy Williams – Ein literarischer Geheimtipp über Verlust, Glaube und das Erwachsenwerden

BookBeat meldet Rekordwachstum im ersten Quartal 2025 – Nachfrage nach Hörbüchern boomt weiter

Rezensionen