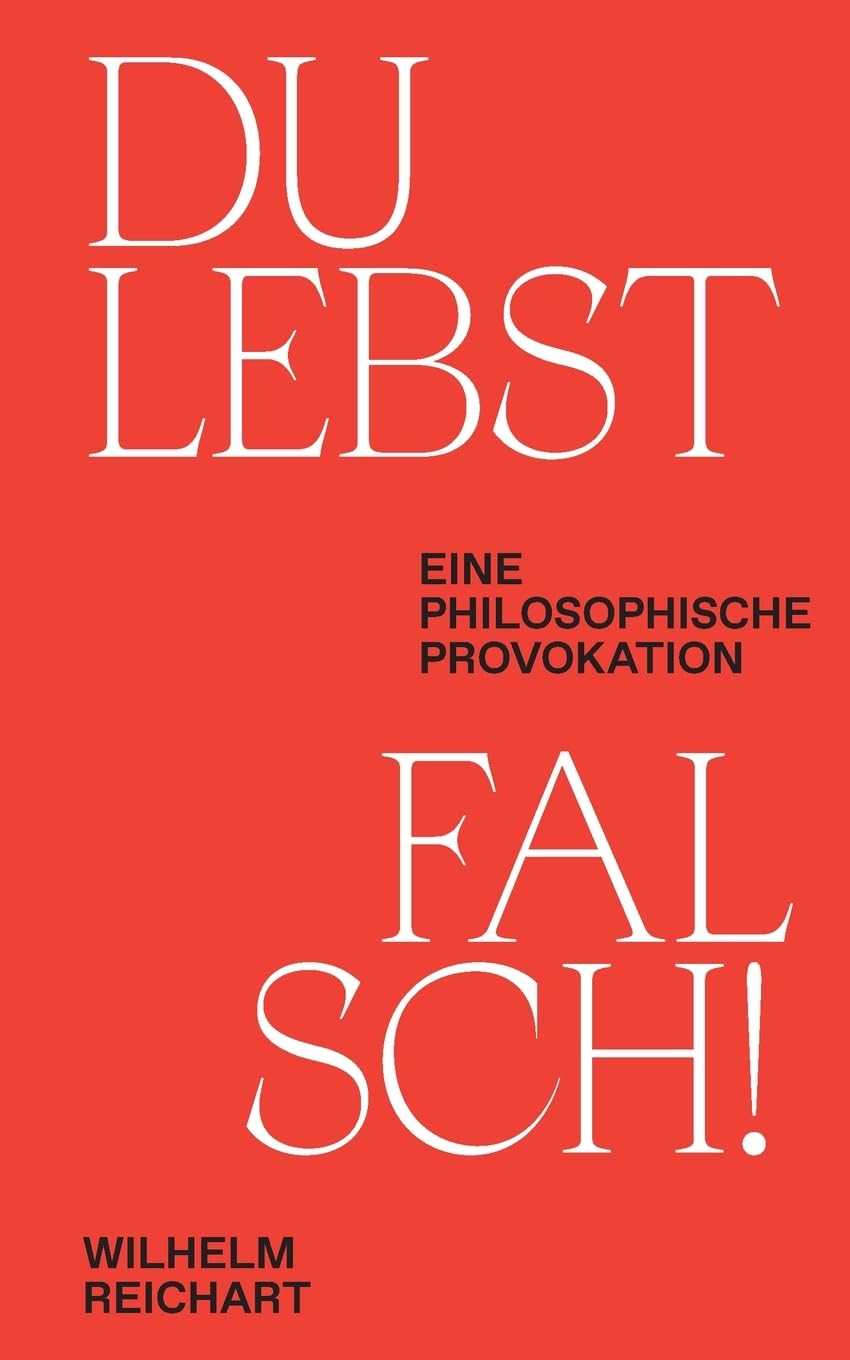

„Du lebst falsch! Eine philosophische Provokation“ von Wilhelm Reichart – Inspirierende Denkanstöße oder weltfremde Gesellschaftskritik?

Wilhelm Reichart nimmt mit "Du lebst falsch!" eine kritische Haltung gegenüber dem modernen Lebensstil ein und fordert eine radikale Neuorientierung. Seine Thesen sind scharf formuliert, seine Analyse eindringlich, doch bleibt die Frage, ob seine Argumente eine tragfähige Grundlage für die postulierte Veränderung bieten.

Die Frage nach einem naturverträglichen Lebensstil *

Untrennbar mit der Fortschrittskritik verknüpft ist die ökologische Frage. Reichart argumentiert pointiert:

„Die globale Konsumgesellschaft ist auf eine nie gekannte Weise dabei, sich sukzessive ihre materiellen Lebensgrundlagen zu entziehen.“

Dieser Satz steht wie ein Menetekel über der gesamten Schrift. Er markiert das Paradoxon einer Welt, die sich durch ihren Lebensstil selbst untergräbt – und zwar in einem Tempo, das jede Gegenstrategie zur Verlegenheitslösung degradiert. Auch die globale Ungleichheit ist Teil dieser Diagnose: Besonders betroffen seien jene Weltregionen, die am wenigsten zur ökologischen Krise beigetragen haben. Die westlichen Gesellschaften hingegen halten an techno-optimistischen Narrativen fest – oder verweigern die Auseinandersetzung gleich ganz.

Kritik an der Gegenwart – einseitige Betrachtung?

Im Zentrum steht eine grundsätzliche Skepsis gegenüber dem technischen Fortschritt – oder genauer: dem Glauben an dessen heilsame Kraft. Reichart schreibt:

„Wer sein Heil im technologischen Fortschritt sucht, übersieht häufig, dass dieser einen erheblichen Teil zu den Problemen beisteuert, für deren Lösung er vorangetrieben wird.“

Dieser Satz bildet das Fundament seiner Kritik: Technik ist nicht Lösung, sondern Teil des Problems. Besonders ins Visier nimmt Reichart dabei jene „resilienten Zukunftsoptimisten“ – Menschen, die aus psychologischer Robustheit heraus an die Selbstheilungskräfte der Technik glauben. Für ihn steht hinter dieser Haltung weniger Mut als ein Mangel an grundsätzlichem Denken. Die moderne Gesellschaft, so Reichart, sei lieber pragmatisch als radikal.

Vision oder Utopie?

So scharf die Kritik, so vage bleibt der Ausblick. Zwar fordert Reichart eine Rückbesinnung, eine Abkehr von der konsumgetriebenen Lebensweise, eine Rückkehr zum Wesentlichen. Doch wie das konkret aussehen könnte, bleibt weitgehend unformuliert. Ein goldener Käfig aus Abhängigkeit und maßloser Ressourcenverschwendung würde die Stoßrichtung seiner Argumentation treffen: Freiheit, so wird deutlich, ist in dieser Welt eine Illusion, solange sie auf infrastruktureller, ökologischer und ökonomischer Abhängigkeit gründet.

Wozu-Frage

Ein zentrales Motiv des Textes ist die Frage nach dem Sinn. Reichart kritisiert nicht nur den Lebensstil, sondern das Denken dahinter – oder besser: das systematische Ausblenden existenzieller Fragen. Er schreibt:

„Eine über die Absicherung der materiellen Versorgungsebene hinausgehende Lebensfrage verbannen sie in den Bereich subjektiven Ermessens.“

Diese Formulierung bringt eine Haltung auf den Punkt, die alles Transzendente, Nicht-Messbare ins Private abschiebt – und damit aus der gesellschaftlichen Debatte verbannt. Für Reichart ist das ein Armutszeugnis. Die Philosophie, so fordert er, müsse sich wieder auf ihre alte Aufgabe besinnen: nicht Technikanalyse, sondern Lebenskunst.

Gesellschaftliche Auswirkungen und psychosoziale Dimensionen

Für Reichart hat der moderne Lebensstil nicht nur katastrophale ökologische Folgen, sondern auch tiefgreifende psychologische Konsequenzen.

„Die Umweltschadensberichte zeigen überdeutlich, dass deren Energie- und Ressourcenverbrauch sich in ruinöser Weise auf den Zustand des Ökosystems Erde auswirkt.“

Diese Feststellung führt er weiter, indem er die Zerstörung der Umwelt untrennbar mit den psychischen Belastungen der Gesellschaft verknüpft. Der Mensch fügt sich selbst ebenso Schaden zu wie seiner Umgebung. Diese Erkenntnis ist überzeugend und zeigt auf, wie der moderne Lebensstil nicht nur die natürliche Welt, sondern auch die psychische Gesundheit des Einzelnen gefährdet. Allerdings bleibt Reicharts Argumentation hier oberflächlich: Es fehlen sowohl vertiefende empirische Belege als auch eine breitere psychologische Analyse, die die komplexen Wechselwirkungen zwischen Umweltzerstörung und individuellen psychischen Zuständen weiter ergründen würden.

Sprache und Stil

Reicharts Stil ist durchweg klar, schnörkellos, zugespitzt. Polemik wird nicht gescheut, bleibt aber kontrolliert. Die Kürze des Textes – 56 Seiten – täuscht über seine Dichte hinweg. Wer ihn liest, wird schnell merken: Hier wird keine Meinung serviert, sondern ein Denkprozess angestoßen. Und das ist mehr, als viele dickere Bücher leisten.

Ein kurzer, aber wirkungsvoller Denkanstoß

Mit seinen 56 Seiten ist "Du lebst falsch!" schnell gelesen und eher eine Denkschrift als eine tiefere Abhandlung. Dennoch gelingt es Reichart, wichtige Fragen unserer Zeit eindringlich und mit Nachdruck zu stellen. Reichart fordert dazu auf, den eigenen Lebensstil zu hinterfragen und über neue gesellschaftliche Konzepte nachzudenken.

Er trifft mit seiner Kritik ins Schwarze und formuliert seine Forderung nach einem nachhaltigeren Leben mit Nachdruck. Dabei verbindet er gesellschaftliche Herausforderungen mit philosophischen Fragen und regt an, über die eigentliche Bedeutung von Fortschritt und Glück nachzudenken.

Reichart stellt mit "Du lebst falsch!" eine notwendige, wenn auch radikale Kritik am modernen Lebensstil vor. Seine Argumente sind treffend, doch seine Lösungsvorschläge bleiben abstrakt. Wer sich für alternative Gesellschaftsentwürfe interessiert, wird zahlreiche Denkanstöße finden, doch wer nach konkreten Lösungen sucht, wird an einigen Stellen eher zur eigenen Auseinandersetzung als zu klaren Antworten angeregt.

Verlag und Autor

Verlag: BoD – Books on Demand

Zum Autor: Wilhelm Reichart, M.A., studierte Philosophie, Germanistik und Soziologie. Neben seiner Tätigkeit als Buchhändler in Heidelberg betreibt er seit 2011 eine Philosophische Praxis, in der er Beratung und Supervision anbietet. Als Mitglied der Internationalen Gesellschaft für Philosophische Praxis (IGPP) engagiert er sich für die Vermittlung philosophischer Fragestellungen und hält regelmäßig Vorträge am Deutsch-Amerikanischen Institut in Heidelberg. Mit "Vom freien Menschen. Fünf philosophische Reden", erschienen bei BoD, hat er ein weiteres Werk vorgelegt, das seine Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen und existenziellen Themen vertieft.

* Der Text wurde überarbeitet und die interpretativen Aussagen durch Textzitate aus "Du lebst falsch!" übernommen.

Topnews

Ein Geburtstagskind im März: Christa Wolf

Bertolt Brecht – Geburtstagskind im Februar: Ein literarisches Monument, das bleibt

Wie Banksy die Kunst rettete – Ein überraschender Blick auf die Kunstgeschichte

Ein Geburtstagskind im Januar: Franz Fühmann

Zauberberg 2 von Heinz Strunk

100 Jahre „Der Zauberberg“ - Was Leser heute daraus mitnehmen können

Oschmann: Der Osten: Eine westdeutsche Erfindung“ – Umstrittene russische Übersetzung

Überraschung: Autorin Han Kang hat den Literaturnobelpreis 2024 gewonnen

PEN Berlin: Große Gesprächsreihe vor den Landtagswahlen im Osten

„Freiheitsschock“ von Ilko-Sascha Kowalczuk

Precht: Das Jahrhundert der Toleranz

Jenny Erpenbeck gewinnt Internationalen Booker-Preis 2024

Karl Ove Knausgård: Das dritte Königreich

Romanverfilmung "Sonne und Beton" knackt Besuchermillionen

Asterix - Im Reich der Mitte

Rassismus in Schullektüre: Ulmer Lehrerin schmeißt hin

14 Nominierungen für die Literaturverfilmung "Im Westen nichts Neues"

"Die Chemie des Todes" - Simon Becketts Bestsellerreihe startet bei Paramount+

Michel Houellebecq und die "Aufstachelung zum Hass"

"Unterirdische Wunderwelten" von Volker Mehnert & Claudia Lieb – Eine faszinierende Reise in die Tiefe

„Was wäre, wenn wir mutig sind?“ von Luisa Neubauer – Ein Appell mit wenig Tiefe und vielen offenen Fragen

„Rilke: Dichter der Angst – Eine Biografie“ von Manfred Koch

Das Buch Anderswo - Ein Neuer Fantasy-Roman von Keanu Reeves und China Miéville

Atomkraft Ja, Nein, Ja, ...

Aktuelles

Ein Haus für Helene

Claudia Dvoracek-Iby: mein Gott

Claudia Dvoracek-Iby: wie seltsam

Marie-Christine Strohbichler: Eine andere Sorte.

Der stürmische Frühlingstag von Pawel Markiewicz

„Der Gesang der Flusskrebse“ – Delia Owens’ poetisches Debüt über Einsamkeit, Natur und das Recht auf Zugehörigkeit

„Der Duft des Wals“ – Paul Rubans präziser Roman über den langsamen Zerfall einer Ehe inmitten von Tropenhitze und Verwesungsgeruch

„Die Richtige“ von Martin Mosebach: Kunst, Kontrolle und die Macht des Blicks

„Das Band, das uns hält“ – Kent Harufs stilles Meisterwerk über Pflicht, Verzicht und stille Größe

Magie für junge Leser– Die 27. Erfurter Kinderbuchtage stehen vor der Tür

„Die Möglichkeit von Glück“ – Anne Rabes kraftvolles Debüt über Schweigen, Schuld und Aufbruch

Für Polina – Takis Würgers melancholische Rückkehr zu den Ursprüngen

„Nightfall“ von Penelope Douglas – Wenn Dunkelheit Verlangen weckt

„Bound by Flames“ von Liane Mars – Wenn Magie auf Leidenschaft trifft

„Letztes Kapitel: Mord“ von Maxime Girardeau – Ein raffinierter Thriller mit literarischer Note

Rezensionen

Good Girl von Aria Aber – eine Geschichte aus dem Off der Gesellschaft

Guadalupe Nettel: Die Tochter

„Größtenteils heldenhaft“ von Anna Burns – Wenn Geschichte leise Helden findet

Ein grünes Licht im Rückspiegel – „Der große Gatsby“ 100 Jahre später

"Neanderthal" von Jens Lubbadeh – Zwischen Wissenschaft, Spannung und ethischen Abgründen