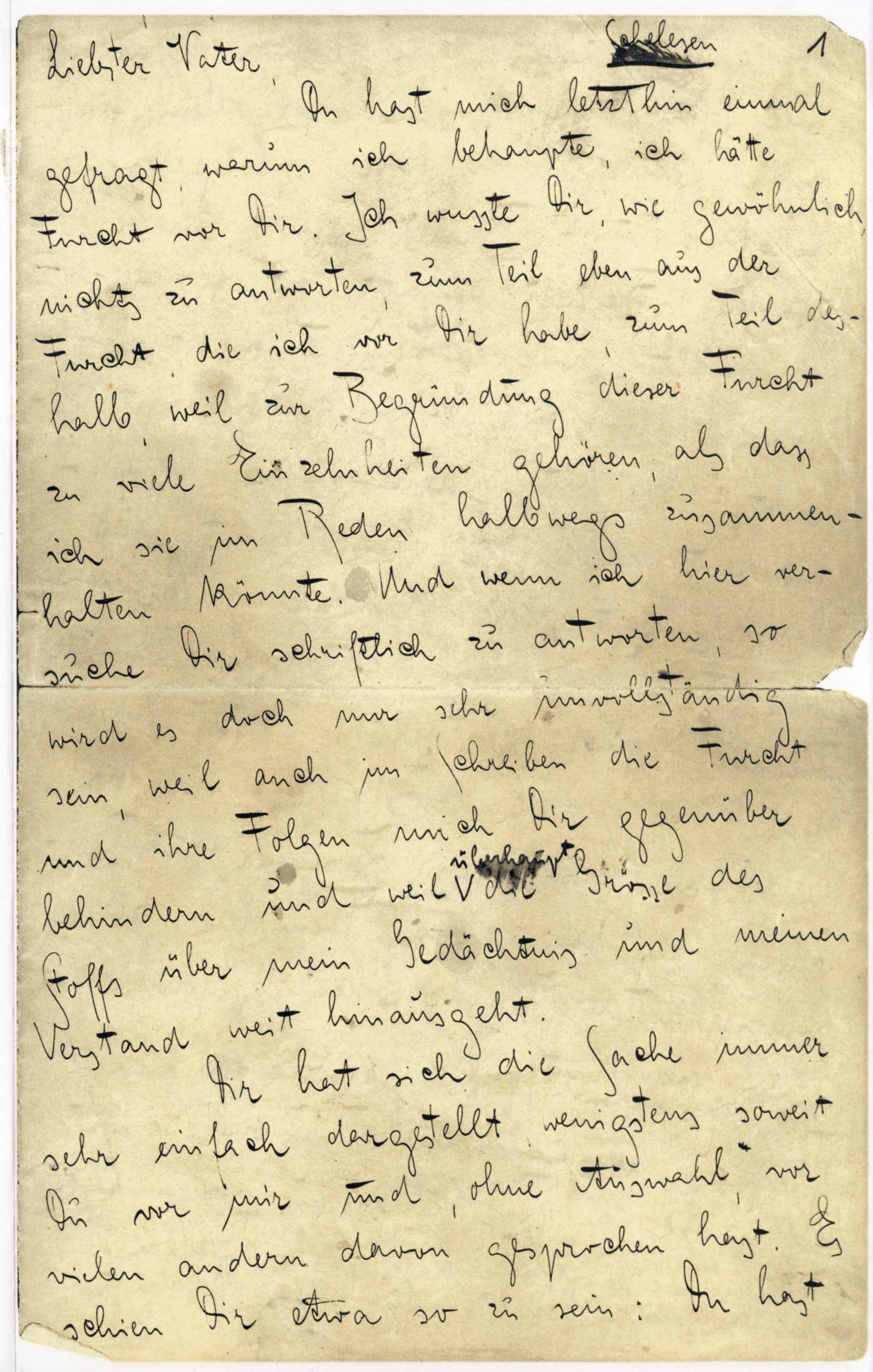

Der Brief an den Vater, den Franz Kafka 1919 in Schelesen bei Prag schrieb, gehört zu den zentralen Texten der modernen Weltliteratur. Nun ist das ikonische Manuskript, das 100 Seiten im Oktav-Format umfasst und sich in bemerkenswert gutem Zustand befindet, für das Deutsche Literaturarchiv Marbach gesichert worden. Dies wurde durch die Unterstützung der Kulturstiftung der Länder, des Landes Baden-Württemberg, privater Stiftungen sowie des Verlegers Thomas Ganske ermöglicht, der das Manuskript 1983 erwarb und es seither als Leihgabe dem Archiv zur Verfügung stellte.

Ein Manuskript mit Geschichte

Kafkas Brief ist mehr als eine Abrechnung mit dem übermächtigen Vater – er ist eine schonungslose Selbstanalyse. Zwischen Erinnerung und literarischer Inszenierung schwankend, zeichnet er das Bild eines tyrannischen Patriarchen, ohne je ganz erkennen zu lassen, wie nah es der Realität kommt. Wie so oft bei Kafka verwischen die Grenzen zwischen persönlicher Erfahrung und poetischer Verdichtung. Was bleibt, ist ein Dokument existenzieller Zerrissenheit – und eine Schlüsselszene seines gesamten Werks.

Vom privaten Schreiben zur literarischen Ikone

Kafka schrieb den Brief nach einem Streit mit seinem Vater über seine geplante Heirat mit der Sekretärin Julie Wohryzek. In minutiöser Präzision rekonstruiert er darin die jahrzehntelange Übermacht des Vaters, der ihn klein hielt, demütigte und einschüchterte. Punkt für Punkt trägt Kafka seine Klage vor – wie ein juristischer Schriftsatz, der nicht nur den Vater, sondern auch die eigene Ohnmacht enthüllt.

Dass der Brief sein Ziel nie erreichte, sondern erst 1952 in der „Neuen Rundschau“ veröffentlicht wurde, verleiht ihm eine zusätzliche Tragik. Seitdem gilt er als Schlüsseltext, nicht nur für das Verständnis von Kafkas Leben, sondern auch für seine Romane „Der Process“ und „Das Schloss“, die ähnliche Themen der Abhängigkeit und Machtverhältnisse verhandeln.

Ein bedeutender Erwerb für die Literaturgeschichte

Das Manuskript hatte eine bewegte Geschichte: Nach Kafkas Tod gelangte es zunächst in den Besitz seines Freundes Max Brod, durchlief verschiedene Stationen und wurde schließlich 1982 vom Münchner Antiquariat Ackermannerworben, wo es in die Hände von Thomas Ganske kam. Der nun endgültige Verbleib in Marbach sichert den Fortbestand dieses einzigartigen Dokuments in öffentlichem Besitz – eine Entscheidung, die nicht nur literarisch, sondern auch kulturpolitisch von großer Bedeutung ist.

Kafka im Marbacher Literaturmuseum

Der „Brief an den Vater“ ist derzeit in der Ausstellung „Kafkas Echo“ im Literaturmuseum der Moderne zu sehen. Aufgrund des enormen Publikumsinteresses wurde die Ausstellung bis zum 22. Juni 2025 verlängert – ein Zeichen dafür, dass Kafka heute lebendiger denn je ist.

Der Brief bleibt eine literarische Zeitbombe: ein erschütterndes Selbstzeugnis, das sich gegen den Vater richtet – und doch vor allem die Qual des eigenen Ichs offenbart.

Topnews

Ein Geburtstagskind im März: Christa Wolf

Bertolt Brecht – Geburtstagskind im Februar: Ein literarisches Monument, das bleibt

Wie Banksy die Kunst rettete – Ein überraschender Blick auf die Kunstgeschichte

Ein Geburtstagskind im Januar: Franz Fühmann

Zauberberg 2 von Heinz Strunk

100 Jahre „Der Zauberberg“ - Was Leser heute daraus mitnehmen können

Oschmann: Der Osten: Eine westdeutsche Erfindung“ – Umstrittene russische Übersetzung

Überraschung: Autorin Han Kang hat den Literaturnobelpreis 2024 gewonnen

PEN Berlin: Große Gesprächsreihe vor den Landtagswahlen im Osten

„Freiheitsschock“ von Ilko-Sascha Kowalczuk

Precht: Das Jahrhundert der Toleranz

Jenny Erpenbeck gewinnt Internationalen Booker-Preis 2024

Karl Ove Knausgård: Das dritte Königreich

Romanverfilmung "Sonne und Beton" knackt Besuchermillionen

Asterix - Im Reich der Mitte

Rassismus in Schullektüre: Ulmer Lehrerin schmeißt hin

14 Nominierungen für die Literaturverfilmung "Im Westen nichts Neues"

"Die Chemie des Todes" - Simon Becketts Bestsellerreihe startet bei Paramount+

Michel Houellebecq und die "Aufstachelung zum Hass"

Franz Kafka: 100 Jahre nach seinem Tod – Die unsterbliche Stimme der Absurdität

Seltenes Originalmanuskript von „Der kleine Prinz“ wird in Abu Dhabi für Millionen versteigert

Kafka. Um sein Leben schreiben

Israelische Nationalbibliothek präsentiert bisher unveröffenlichte Dokumente Franz Kafkas

Ein Kanon in Bewegung – SPIEGEL: Die 100 Wichtigsten der Weltliteratur 1925-2025

Vor 75 Jahren starb Heinrich Mann: Jahrestagung widmet sich seinem Henri-Quatre-Roman

Das Ende von Litprom e.V. – Eine Ära geht zu Ende, aber die Arbeit geht weiter

Ein Geburtstagskind im Januar: Franz Fühmann

„Leben nach Kafka“ von Magdalena Platzová

Die 100 wichtigsten Werke der letzten 100 Jahre: Clemens Meyer in der SPIEGEL-Auswahl

Han Kang: Literaturnobelpreis 2024 und Erfolg für den Aufbau Verlag

Die Spannung steigt: In wenigen Minuten wird der Literaturnobelpreis 2024 verliehen!

Harzreise: 200. jähriges Jubiläum

Ankündigung: "The Grays" – Eine Moderne Adaption von "Das Bildnis des Dorian Gray"

Jahrestag der Kafka-Konferenz 1963: Ein Meilenstein der kulturellen Liberalisierung

Aktuelles

Claudia Dvoracek-Iby: mein Gott

Claudia Dvoracek-Iby

Claudia Dvoracek-Iby: wie seltsam

Claudia Dvoracek-Iby

Marie-Christine Strohbichler: Eine andere Sorte.

Marie-Christine Strohbichler

Der stürmische Frühlingstag von Pawel Markiewicz

Pawel Markiewicz

„Der Gesang der Flusskrebse“ – Delia Owens’ poetisches Debüt über Einsamkeit, Natur und das Recht auf Zugehörigkeit

„Der Duft des Wals“ – Paul Rubans präziser Roman über den langsamen Zerfall einer Ehe inmitten von Tropenhitze und Verwesungsgeruch

„Die Richtige“ von Martin Mosebach: Kunst, Kontrolle und die Macht des Blicks

„Das Band, das uns hält“ – Kent Harufs stilles Meisterwerk über Pflicht, Verzicht und stille Größe

Magie für junge Leser– Die 27. Erfurter Kinderbuchtage stehen vor der Tür

„Die Möglichkeit von Glück“ – Anne Rabes kraftvolles Debüt über Schweigen, Schuld und Aufbruch

Für Polina – Takis Würgers melancholische Rückkehr zu den Ursprüngen

„Nightfall“ von Penelope Douglas – Wenn Dunkelheit Verlangen weckt

„Bound by Flames“ von Liane Mars – Wenn Magie auf Leidenschaft trifft

„Letztes Kapitel: Mord“ von Maxime Girardeau – Ein raffinierter Thriller mit literarischer Note

Drachen, Drama, Desaster: Denis Scheck rechnet mit den Bestsellern ab

Benedict Pappelbaum

Rezensionen

Good Girl von Aria Aber – eine Geschichte aus dem Off der Gesellschaft

„Größtenteils heldenhaft“ von Anna Burns – Wenn Geschichte leise Helden findet

Ein grünes Licht im Rückspiegel – „Der große Gatsby“ 100 Jahre später

"Neanderthal" von Jens Lubbadeh – Zwischen Wissenschaft, Spannung und ethischen Abgründen