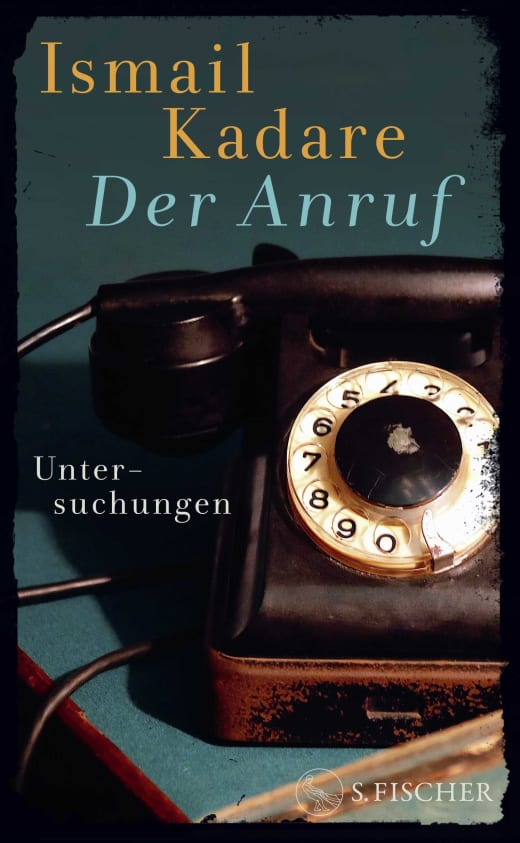

Vor einem halben Jahr, im Juli 2024, starb Ismail Kadare. Ein literarischer Titan, der nie den Nobelpreis erhielt, obwohl er immer wieder als Kandidat gehandelt wurde. Nun liegt sein letztes Werk in deutscher Übersetzung vor: Der Anruf. Ein Roman, der aus wenigen Minuten Geschichte einen ganzen Kosmos entfaltet. Erschienen ist das Werk 2025 bei S. Fischer Verlag. Joachim Röhm hat Der Anruf ins Deutsche übersetzt.

Ismail Kadare: "Der Anruf" – Die Macht des Wortes und das Schweigen der Kunst

Das Telefonat, das ein Leben entscheiden konnte

Moskau, 1934. Ossip Mandelstam schreibt ein Gedicht über Stalin. Ein gefährliches Unterfangen – Worte können töten. Der Diktator erfährt davon. Mandelstam wird verhaftet. Doch dann geschieht das Unfassbare: Stalin greift selbst zum Hörer und ruft Boris Pasternak an. Drei Minuten dauert dieses Gespräch. Drei Minuten, die über Leben und Tod entscheiden. Was hat Pasternak gesagt? Warum konnte er Mandelstam nicht retten? Kadare nimmt sich dieser Frage an – akribisch, bohrend, beinahe detektivisch.

Kadare und das totalitäre Erbe

Kadare war kein Historiker, sondern ein Schriftsteller, der den Mechanismen der Macht nachspürte. Seine eigene Geschichte war eng mit totalitären Strukturen verwoben. In Albanien herrschte Enver Hoxha mit eiserner Hand, isolierte das Land fast vollständig vom Rest der Welt – in einem Ausmaß, das oft mit Nordkorea verglichen wird. Anders als in anderen Ostblockstaaten war es der albanischen Bevölkerung fast unmöglich, auszureisen oder sich durch westliche Einflüsse zu bereichern. Hoxha brach nicht nur mit Jugoslawien und der Sowjetunion, sondern auch mit China, als er dessen Kommunismus für zu lasch hielt. Die Isolation war umfassend, mit einer rigiden Geheimdienstüberwachung, massiven Strafmaßnahmen gegen vermeintliche Regimegegner und dem Bau von Hunderttausenden Bunkern aus Angst vor einer Invasion. Dennoch war es in begrenztem Umfang möglich, dass bestimmte westliche Produkte ins Land gelangten – aber nur unter strengster Kontrolle.

Wahrheit oder Fiktion?

Hat dieses Telefonat zwischen Stalin und Pasternak überhaupt stattgefunden? Oder ist es eine literarische Erfindung? Historische Belege sind spärlich. Während es Berichte gibt, die auf ein solches Gespräch hinweisen, fehlen offizielle Dokumente, da viele Aufzeichnungen während der Entstalinisierung vernichtet wurden. Laut einer Analyse auf topwar.ru ist jedoch bekannt, dass Stalin das Telefon als zentrales Instrument seiner Macht nutzte – nicht nur für politische Entscheidungen, sondern auch für persönliche Eingriffe in das Leben von Schriftstellern, Künstlern und Wissenschaftlern. Er soll zahllose Telefonate geführt haben, oft mitten in der Nacht, um selbst kleinste ideologische Abweichungen zu kontrollieren.

Ein Buch der Schatten

Kadare seziert die Varianten dieses Gesprächs, untersucht jedes Detail. Doch näher an die Wahrheit rückt er nicht. Stattdessen zeigt er, wie sich Angst in Sprache einnistet, wie sie Entscheidungen lähmt. Der Anruf ist ein Puzzle der Angst, ein Echo der Unsicherheit. Stalin fragte Pasternak, ob er Mandelstams Verse kannte. Eine banale Frage – und doch eine Falle. Denn in einem totalitären System kann jede Antwort zur Anklage werden.

Ein literarisches Mahnmal

Der Anruf ist kein historischer Roman im klassischen Sinn. Er zeigt die Mechanismen der Macht, über das Verstummen und die Unausweichlichkeit der Geschichte. Kadare zwingt den Leser, innezuhalten und sich zu fragen: Was hätte ich gesagt? Hätte ich geschwiegen?

Der Autor:

Ismail Kadare wurde 1936 in Gjirokastra, Albanien, geboren und gilt als einer der bedeutendsten Schriftsteller des 20. und 21. Jahrhunderts. Schon in jungen Jahren wurde er durch seine Romane und Essays bekannt, die sich kritisch mit Geschichte, Macht und Totalitarismus auseinandersetzten. Kadare studierte in Tirana und später in Moskau, doch nach seiner Rückkehr nach Albanien geriet er zunehmend in Konflikt mit dem Regime Enver Hoxhas. Seine Bücher wurden zensiert, und obwohl er offiziell vom Regime geduldet wurde, lebte er stets unter der Bedrohung staatlicher Repression. 1990 ging er ins Exil nach Paris, wo er bis zu seinem Tod im Jahr 2024 lebte. Sein Werk wurde vielfach ausgezeichnet, darunter mit dem Man Booker International Prize und dem Prinz-von-Asturien-Preis. Sein literarisches Schaffen bewegt sich zwischen Historie, Mythos und politischer Analyse – stets mit einem scharfen Blick für die düsteren Mechanismen der Macht.

Topnews

Ein Geburtstagskind im März: Christa Wolf

Bertolt Brecht – Geburtstagskind im Februar: Ein literarisches Monument, das bleibt

Wie Banksy die Kunst rettete – Ein überraschender Blick auf die Kunstgeschichte

Ein Geburtstagskind im Januar: Franz Fühmann

Zauberberg 2 von Heinz Strunk

100 Jahre „Der Zauberberg“ - Was Leser heute daraus mitnehmen können

Oschmann: Der Osten: Eine westdeutsche Erfindung“ – Umstrittene russische Übersetzung

Überraschung: Autorin Han Kang hat den Literaturnobelpreis 2024 gewonnen

PEN Berlin: Große Gesprächsreihe vor den Landtagswahlen im Osten

„Freiheitsschock“ von Ilko-Sascha Kowalczuk

Precht: Das Jahrhundert der Toleranz

Jenny Erpenbeck gewinnt Internationalen Booker-Preis 2024

Karl Ove Knausgård: Das dritte Königreich

Romanverfilmung "Sonne und Beton" knackt Besuchermillionen

Asterix - Im Reich der Mitte

Rassismus in Schullektüre: Ulmer Lehrerin schmeißt hin

14 Nominierungen für die Literaturverfilmung "Im Westen nichts Neues"

"Die Chemie des Todes" - Simon Becketts Bestsellerreihe startet bei Paramount+

Michel Houellebecq und die "Aufstachelung zum Hass"

Aktuelles

„Das Band, das uns hält“ – Kent Harufs stilles Meisterwerk über Pflicht, Verzicht und stille Größe

Magie für junge Leser– Die 27. Erfurter Kinderbuchtage stehen vor der Tür

„Die Möglichkeit von Glück“ – Anne Rabes kraftvolles Debüt über Schweigen, Schuld und Aufbruch

Für Polina – Takis Würgers melancholische Rückkehr zu den Ursprüngen

„Nightfall“ von Penelope Douglas – Wenn Dunkelheit Verlangen weckt

„Bound by Flames“ von Liane Mars – Wenn Magie auf Leidenschaft trifft

„Letztes Kapitel: Mord“ von Maxime Girardeau – Ein raffinierter Thriller mit literarischer Note

Drachen, Drama, Desaster: Denis Scheck rechnet mit den Bestsellern ab

UNESCO und IBBY sammeln Werke in indigenen Sprachen

Mario Vargas Llosa ist tot –Ein Abschied aus Lima

Denis Scheck ist am 13. April zurück mit „Druckfrisch“

Zwei Fluchten, zwei Stimmen – und dazwischen das Schweigen der Welt

Good Girl von Aria Aber – eine Geschichte aus dem Off der Gesellschaft

Guadalupe Nettel: Die Tochter

"ttt – titel thesen temperamente" am Sonntag: Zwischen Wehrpflicht und Widerstand – Ole Nymoen im Gespräch

Rezensionen

„Größtenteils heldenhaft“ von Anna Burns – Wenn Geschichte leise Helden findet

Ein grünes Licht im Rückspiegel – „Der große Gatsby“ 100 Jahre später

"Neanderthal" von Jens Lubbadeh – Zwischen Wissenschaft, Spannung und ethischen Abgründen