Hier bestellen

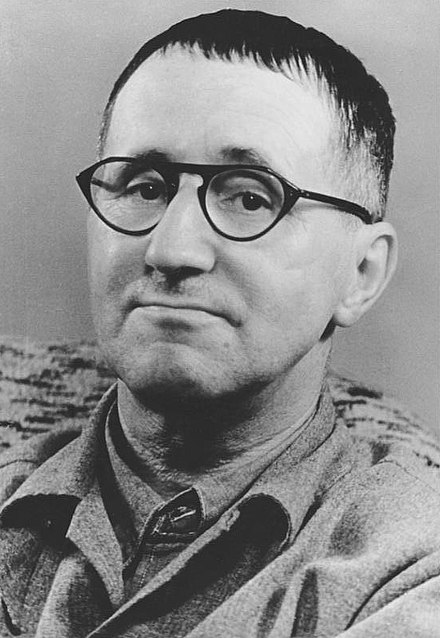

Bertolt Brecht (1898–1956) zählt unbestritten zu den einflussreichsten Literaten des 20. Jahrhunderts. Doch sein Werk ist kein museales Relikt, das hinter Vitrinenglas konserviert wurde, sondern eine fortwährende Herausforderung. Seine Theaterstücke, Gedichte und theoretischen Schriften legen auch heute noch die Mechanismen von Macht und Gesellschaft bloß. Ein unbequemer Klassiker – und gerade deshalb so aktuell.

Revolution auf der Bühne

Brecht war kein Mann für behagliche Illusionen. Sein episches Theater setzte auf Distanz statt Identifikation, auf Reflexion statt Rührung. Theater sollte nicht nur unterhalten, sondern aufrütteln, den Blick schärfen, zum Handeln anregen. Und doch war Brecht weit mehr als ein Dramatiker. Ein Denker, ein Kritiker, ein Lyriker mit einer Sprache von schneidender Präzision. Klar, oft ironisch, immer analytisch.

Radikale Haltung, aber kein Dogmatismus

Politisch war Brecht ein Sozialist, doch dogmatisch wurde er nie. Den Kapitalismus kritisierte er scharf, den Kommunismus betrachtete er mit skeptischer Loyalität. Dieses Unbehagen in jeder Ideologie macht ihn unbequem – und gerade darin liegt seine fortwährende Brisanz.

Kindheit und Jugend (1898–1917)

Geboren als Eugen Berthold Friedrich Brecht am 10. Februar 1898 in Augsburg, wuchs er zwischen zwei konträren Einflüssen auf: einem wohlhabenden Vater und einer tief religiösen Mutter. Früh fiel er durch seine kritische Haltung auf. Seine ersten Gedichte richteten sich gegen Krieg und Autorität, seine Begeisterung galt der anarchischen Kraft der Literatur. 1917 begann er ein Medizinstudium in München, doch der Erste Weltkrieg riss ihn heraus – als Sanitätssoldat erlebte er die Brutalität des Krieges aus nächster Nähe. Eine Erfahrung, die seine pazifistische Haltung für immer prägte.

Aufstieg zum Theatererneuerer (1918–1933)

Nach dem Krieg wurde aus dem Studenten ein Theatermann. 1922 feierte er mit Trommeln in der Nacht seinen ersten Erfolg. Doch sein endgültiger Durchbruch kam 1928 mit der Dreigroschenoper, einer radikalen Neuinterpretation von John Gays The Beggar’s Opera.

Brecht und die Musik: Eine revolutionäre Verbindung

Brecht begriff Musik nicht als schmückendes Beiwerk, sondern als verfremdendes Element. Seine Zusammenarbeit mit Kurt Weill, Hanns Eisler und Paul Dessau war keine bloße Ergänzung von Text und Ton, sondern eine radikale Neuerfindung der Musikdramaturgie. Mit Weill schuf Brecht eine explosive Mischung aus Volkslied, Jazz, Kabarett und Satire. Die Musik klang eingängig, doch der Text blieb subversiv. Berühmte Lieder wie die Moritat von Mackie Messermit der bekannten Zeile „Und der Haifisch, der hat Zähne…“, die Seeräuberjenny und der Kanonen-Song sind fester Bestandteil der deutschen Kultur und darüber hinaus geworden. Weill übersetzte Brechts Verfremdungseffekt in Musik und verhinderte bewusst eine gefällige, sentimentale Rezeption.

Mit Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny entwarfen Brecht und Weill eine Oper über eine Stadt, die nur auf Konsum und Vergnügen aufgebaut ist, bis das System kollabiert. Diese bitterböse Parabel auf den Kapitalismus ist musikalisch durchzogen von Jazz und Kabarettklängen. In Die sieben Todsünden wird die Reise einer Frau durch verschiedene Städte erzählt, wobei sie mit den sieben Todsünden konfrontiert wird. In dieser ironischen Abrechnung mit der bürgerlichen Moral stehen zwei Figuren im Mittelpunkt – die Vernünftige und die Leidenschaftliche.

Exilzeit (1933–1947)

Mit Hitlers Machtergreifung wurde Brecht zur Persona non grata und floh 1933 ins Exil nach Dänemark, später nach Schweden und Finnland. In dieser Zeit entstanden einige seiner bedeutendsten Werke, darunter Leben des Galilei, Mutter Courage und ihre Kinder und Der gute Mensch von Sezuan. In dieser Phase arbeitete er eng mit Hanns Eisler zusammen, der ebenfalls ins Exil gehen musste.

Das ungehörte Meisterwerk: Deutsches Miserere (1947) – Brecht & Dessau

Eines der selten gespielten Werke Brechts ist das Deutsche Miserere, ein Buß-Oratorium, das er mit Paul Dessau während dessen Exil in den USA schuf. Die Oper Leipzig brachte es erst 2011 als szenische Erstaufführung auf die Bühne. Das Werk ist ein Mahnmal gegen Krieg und Vergessen, das in einer kargen Bühnenwelt inszeniert wurde. Die Musik bleibt kompromisslos, scharf rhythmisiert, mit wuchtigem Schlagwerk und einem klagenden Chor. Es wurde lange ignoriert und besitzt doch heute eine erschreckende Aktualität.

Rückkehr und letzte Jahre (1948–1956)

Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs kehrte Brecht 1948 nach Deutschland zurück und ließ sich in Ost-Berlin nieder. Dort gründete er 1949 mit seiner Frau Helene Weigel das Berliner Ensemble, das bis heute seine Theatertradition weiterführt. In der DDR war Brecht eine angesehene, aber auch kritisch beäugte Figur. Seine Nähe zum SED-Regime war pragmatischer Natur, doch sein Werk blieb stets von kritischer Distanz geprägt. Er schrieb weiterhin Theaterstücke, darunter Der kaukasische Kreidekreis und Das Leben des Galilei, und arbeitete an neuen Inszenierungen seiner Werke.

Am 14. August 1956 starb Brecht in Ost-Berlin an einem Herzinfarkt. Beigesetzt wurde er auf dem Dorotheenstädtischen Friedhof, nicht weit entfernt von anderen großen Denkern wie Hegel und Fichte. Auch Jahrzehnte nach seinem Tod bleibt Brecht eine prägende Figur der deutschen und internationalen Theaterlandschaft.

Brecht bleibt

Obwohl Brechts musikalische Werke selten aufgeführt werden, entfalten sie, wenn sie gespielt werden, eine ungeheure Wucht. Das zeigte die Leipziger Aufführung des Deutschen Miserere ebenso wie die ungebrochene Anziehungskraft von Die sieben Todsünden, Mahagonny oder Das Verhör des Lukullus. Brecht mag unbequem sein, aber er bleibt, weil seine Kunst nicht auf gefällige Ablenkung setzt, sondern auf Erkenntnis. Und weil er, mit seinen Worten, nie müde wurde zu mahnen: „Lasst uns das tausendmal Gesagte immer wieder sagen, damit es nicht einmal zu wenig gesagt wurde.“

weiter Infos unter:

Deutsches Literaturinstitut Marbach

International Brecht Society (IBS)