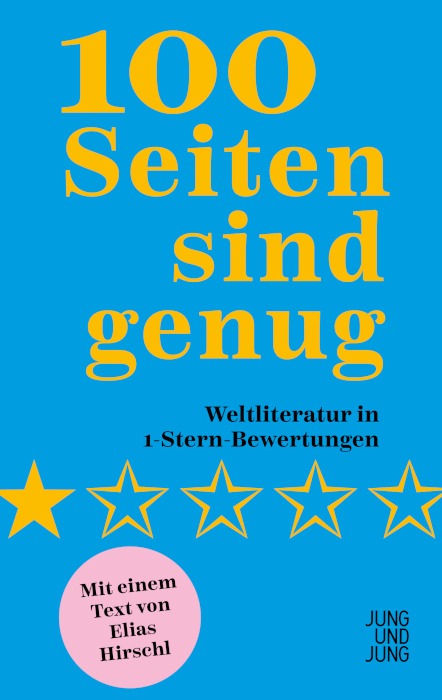

Erschienen im österreichischen Verlag Jung und Jung, lädt Elias Hirschls neues Werk dazu ein, die Kluft zwischen literarischen Klassikern und der Frustration moderner Leser auf amüsante Weise zu erkunden. „100 Seiten sind genug. Weltliteratur in 1-Stern-Bewertungen“ präsentiert eine Sammlung bissiger Rezensionen, die den Stellenwert von Werken wie Don Quijote oder Die Wellen infrage stellen und gleichzeitig die Erwartungen des Publikums beleuchten.

„100 Seiten sind genug. Weltliteratur in 1-Stern-Bewertungen“ von Elias Hirschl

Mit satirischem Feingefühl zeigt Hirschl, wie unterschiedlich die Rezeption von Literatur ausfallen kann, und macht deutlich: Klassiker scheitern nicht selten an den Ansprüchen oder der Geduld ihrer Leser.

Ein Rundgang durch literarische Frustrationen

Im Mittelpunkt des Buchs stehen 1-Stern-Bewertungen, die literarische Meisterwerke schonungslos aufs Korn nehmen. Hirschl versammelt Kritiken aus der Internet-Community, in denen Leser Werke wie Thomas Manns Buddenbrooks, Melvilles Moby-Dick oder Kafkas Das Schloss als langatmig, unverständlich oder schlicht langweilig brandmarken.

Samuel Beckett: „Warten auf Godot“ – Das Warten auf Bedeutung

Ein Rezensent beschreibt die erzwungene Lektüre von Becketts berühmtem absurdem Theaterstück, das zu den Klassikern der modernen Literatur gehört, als nahezu traumatische Erfahrung. Der Vorwurf: Das Buch sei sinnlos und biete keine Erlösung, weder für die Figuren noch für die Leser:

„Ich habe es nicht vollendet, denn schon bald wurde mir klar, dass es eben darum geht: Es gibt kein Ende. Dies ist die Botschaft dieses Buches – und sie ist so unwahr, wie sie unwirklich ist.“

Mit scharfem Urteil und philosophischem Zweifel fährt der Rezensent fort, Beckett vorzuwerfen, dass die Lektüre „ein diffuses Gefühl von Unwirklichkeit“ hinterlasse, das mit dem realen Leben unvereinbar sei:

„So aber lebt kein Mensch. Und deshalb ist dieses Buch eigentlich wirklich überflüssig.“

Die ironische Pointe? Der Rezensent scheint genau die Sinnlosigkeit und Absurdität des Lebens, die Beckett meisterhaft thematisiert, ablehnen zu wollen – und liefert damit selbst den Beweis für die Wirkung des Werks.

Thomas Bernhard: „Ein Kind“ – Die Zumutung ohne Absätze

Thomas Bernhards autobiografisches Werk „Ein Kind“, das durch seine kompromisslose Sprache und formale Strenge geprägt ist, wird von einer anderen Leserstimme als schlichtweg „schrecklich“ beschrieben. Der Hauptkritikpunkt: Die völlige Abwesenheit von Absätzen und Kapiteln, die das Buch angeblich „unlesbar“ mache:

„Sowas hab ich in meinem ganzen Leben noch nie erlebt! In dem Buch ist kein einziger Absatz, keine Kapitel oder sonst irgendetwas, was das Ganze übersichtlicher macht!“

Die Lektüre wird zur puren Anstrengung, sodass der Leser schließlich erschöpft resümiert:

„Da sieht man mal, wie wichtig Absätze und Kapitel sind!“

Die Kritik macht deutlich, wie Bernhards bewusste Entscheidung für eine stringente und oft erdrückende Erzählweise nicht nur als künstlerisches Stilmittel, sondern auch als Barriere empfunden werden kann.

Thomas Bernhard: „Heldenplatz“

Thomas Bernhards Theaterstück „Heldenplatz“, das bei seiner Uraufführung 1988 eine heftige Kontroverse in Österreich auslöste, wird von einem Rezensenten in einer harschen Kritik mit einer schockierenden Analogie bedacht:

„Kotze riechen und schmecken. Das war mein Gedanke beim Lesen dieses Textes.“

Der Leser bezeichnet Bernhards Werk als „menschenverachtend“ und attestiert dem Stück keine politische Aussagekraft, sondern lediglich einen Rückschluss auf den Autor selbst:

„Thomas Bernhard hat sich mit diesem Theaterstück übergeben. Das kann passieren. Dass dieses Erbrochene aber aufgeführt, gedruckt und weiterempfohlen wird, ist eine Schande.“

Die Rezension zeigt nicht nur eine persönliche Abneigung gegen Bernhards oft provokanten Stil, sondern auch die Polarisierung, die das Stück damals – und anscheinend bis heute – ausgelöst hat. Die Schlusspointe des Kommentars fügt eine makabre Note hinzu:

„Ein Jahr später ist Thomas Bernhard gestorben. Für ihn sicher eine Erlösung.“

Bertolt Brecht: „Der gute Mensch von Sezuan“

Auch Brechts Klassiker „Der gute Mensch von Sezuan“ bleibt nicht verschont. Hier wird das Werk in denkbar knapper Manier abqualifiziert:

„Ist halt ein Buch. Ich hasse Bücher.“

Andere Rezensenten kommentieren das Stück mit einer Mischung aus Gleichgültigkeit und Pflichtgefühl. Besonders amüsant ist die Bewertung eines Elternteils, der das Buch offenbar nur aus pragmatischen Gründen für den Schulunterricht des Kindes gekauft hat:

„Musskauf für die Schule. Ich habe das Buch für meinen Sohn bestellt, da er es in der Schule benötigt. Er sagt, das Buch ist ...“

Die unvollständige Aussage lässt offen, ob der Schüler dem Buch etwas abgewinnen konnte – oder ob er es mit derselben Frustration gelesen hat, die viele andere Leser verspüren.

Ironie, Humor und gesellschaftlicher Spiegel

Hirschls Buch ist weit mehr als eine bloße Sammlung amüsanter Rezensionen. Es thematisiert grundsätzliche Fragen zur Wahrnehmung von Literatur und den oft widersprüchlichen Erwartungen der Leser. Viele der Bewertungen sind unfreiwillig komisch, doch Hirschls Bearbeitung gibt ihnen eine zusätzliche Ebene.

Dabei gelingt es ihm, die oft weit auseinandergehenden Perspektiven zwischen den Klassikern und der heutigen Leserschaft auf humorvolle Weise zu inszenieren. Die Formulierungen der Rezensionen – von direkten Beschimpfungen bis zu absurd-lustigen Einwürfen – sind ein literarischer Spiegel unserer Zeit, in der Geduld und Tiefe beim Lesen häufig dem Wunsch nach Unterhaltung und Klarheit weichen.

Besonders gelungen ist Hirschls Fähigkeit, aus den Rezensionen nicht nur Witz, sondern auch gesellschaftliche Einsichten zu ziehen. Er zeigt, dass Frustration über Literatur keine neue Erscheinung ist, diese aber in der heutigen Internet-Kultur besonders grell und gnadenlos sichtbar wird. Gleichzeitig wird der Wert und die Herausforderung von anspruchsvoller Literatur nicht abgewertet, sondern in ihrer Komplexität reflektiert.

Ein Buch für Literaturfans und Kritiker

„100 Seiten sind genug. Weltliteratur in 1-Stern-Bewertungen“ ist eine unterhaltsame Hommage an die Tücken des Lesens und gleichzeitig eine ironische Auseinandersetzung mit literarischen Erwartungen.

Das Buch zeigt, dass Literatur immer wieder neu verhandelt wird – sowohl von der Kritik als auch von den Lesern selbst. Hirschls Werk macht auf erfrischende Weise deutlich, dass Frustration und Scheitern am Lesen nicht nur menschlich sind, sondern auch Stoff für humorvolle Betrachtungen bieten können.

Kurzweilig und lesenswert!

Elias Hirschl: Der scharfsinnige Beobachter hinter der Satire

Elias Hirschl, geboren 1994 in Wien, ist Autor, Musiker und Poetry-Slammer. Seine Werke sind geprägt von scharfer Beobachtungsgabe, satirischem Witz und einer Vorliebe für gesellschaftliche Themen. Mit Romanen wie „Der einzige Dorfbewohner mit Telefonanschluss“ und „Meine Freunde haben Adolf Hitler getötet…“ hat er sich einen Namen als provokanter und humorvoller Erzähler gemacht.

„100 Seiten sind genug“ reiht sich nahtlos in sein Werk ein und zeigt einmal mehr Hirschls Talent, kulturelle Phänomene mit einem Augenzwinkern aufzugreifen.

Topnews

Ein Geburtstagskind im März: Christa Wolf

Bertolt Brecht – Geburtstagskind im Februar: Ein literarisches Monument, das bleibt

Wie Banksy die Kunst rettete – Ein überraschender Blick auf die Kunstgeschichte

Ein Geburtstagskind im Januar: Franz Fühmann

Zauberberg 2 von Heinz Strunk

100 Jahre „Der Zauberberg“ - Was Leser heute daraus mitnehmen können

Oschmann: Der Osten: Eine westdeutsche Erfindung“ – Umstrittene russische Übersetzung

Überraschung: Autorin Han Kang hat den Literaturnobelpreis 2024 gewonnen

PEN Berlin: Große Gesprächsreihe vor den Landtagswahlen im Osten

„Freiheitsschock“ von Ilko-Sascha Kowalczuk

Precht: Das Jahrhundert der Toleranz

Jenny Erpenbeck gewinnt Internationalen Booker-Preis 2024

Karl Ove Knausgård: Das dritte Königreich

Romanverfilmung "Sonne und Beton" knackt Besuchermillionen

Asterix - Im Reich der Mitte

Rassismus in Schullektüre: Ulmer Lehrerin schmeißt hin

14 Nominierungen für die Literaturverfilmung "Im Westen nichts Neues"

"Die Chemie des Todes" - Simon Becketts Bestsellerreihe startet bei Paramount+

Michel Houellebecq und die "Aufstachelung zum Hass"

Die Bestenliste mit Augenzwinkern – Denis Scheck kuratiert die literarische Wirklichkeit

Ein Kanon in Bewegung – SPIEGEL: Die 100 Wichtigsten der Weltliteratur 1925-2025

„Asterix in Lusitanien“ – Die unbeugsamen Gallier auf neuer Abenteuerreise!

Christian Kracht – "Air"

Wie Grischa mit einer verwegenen Idee beinahe den Weltfrieden auslöste

Jenny Erpenbeck: Heimsuchung

Ein Buch, das uns lesen lässt, wie wir leben: „Wackelkontakt“ von Wolf Haas

Heinrich Heine: Deutschland. Ein Wintermärchen

„Hundert Jahre Einsamkeit“ von Gabriel García Márquez

Warum „Vergissmeinnicht – Was die Welt zusammenhält“ von Kerstin Gier das Fantasy-Highlight des Jahres ist

Mascha Kaléko: Eine Hommage zum 50. Todestag

Kein Grund, gleich so rumzuschreien – Ein Gesprächsbuch von Martin Suter und Benjamin von Stuckrad-Barre

Willkommen im falschen Film: Neues vom Menschenverstand in hysterischen Zeiten von Monika Gruber und Andreas Hock (Neuauflage)

„Iowa“ von Stefanie Sargnagel: Ein schriller Roadtrip durch das Herz Amerikas

"Faust II": Der Mensch als unermüdlich Streben

Aktuelles

"The Loop – Das Ende der Menschlichkeit“ von Ben Oliver: Was passiert, wenn Künstliche Intelligenz den Wert des Lebens bestimmt?

„Déjà-vu“ von Martin Walker – Brunos siebzehnter Fall und die Schatten der Geschichte

„Der Besuch der alten Dame“ – Wie Dürrenmatts Klassiker den Preis der Moral entlarvt

„Der Hundebeschützer“ von Bruno Jelovic – Wie aus einem Fitnessmodel ein Lebensretter für Straßenhunde wurde

Für Martin Suter Fans: „Wut und Liebe“ -Wenn Gefühle nicht reichen und Geld alles verändert

„Rico, Oskar und die Tieferschatten“ – Warum Andreas Steinhöfels Kinderbuchklassiker so klug, witzig und zeitlos ist

Abschied: Peter von Matt ist tot

„Hoffe: Die Autobiografie“ von Papst Franziskus – Was sein Leben über die Welt von heute erzählt

„Hunger und Zorn“ von Alice Renard – Was der stille Debütroman über Einsamkeit und Empathie erzählt

»Gnade Gott dem untergeordneten Organ« – Tucholskys kleine Anatomie der Macht

Ein Haus für Helene

Claudia Dvoracek-Iby: mein Gott

Claudia Dvoracek-Iby: wie seltsam

Marie-Christine Strohbichler: Eine andere Sorte.

Der stürmische Frühlingstag von Pawel Markiewicz

Rezensionen

„Der Gesang der Flusskrebse“ – Delia Owens’ poetisches Debüt über Einsamkeit, Natur und das Recht auf Zugehörigkeit

„Der Duft des Wals“ – Paul Rubans präziser Roman über den langsamen Zerfall einer Ehe inmitten von Tropenhitze und Verwesungsgeruch

„Die Richtige“ von Martin Mosebach: Kunst, Kontrolle und die Macht des Blicks

„Das Band, das uns hält“ – Kent Harufs stilles Meisterwerk über Pflicht, Verzicht und stille Größe

„Die Möglichkeit von Glück“ – Anne Rabes kraftvolles Debüt über Schweigen, Schuld und Aufbruch

Für Polina – Takis Würgers melancholische Rückkehr zu den Ursprüngen

„Nightfall“ von Penelope Douglas – Wenn Dunkelheit Verlangen weckt

„Bound by Flames“ von Liane Mars – Wenn Magie auf Leidenschaft trifft

„Letztes Kapitel: Mord“ von Maxime Girardeau – Ein raffinierter Thriller mit literarischer Note

Good Girl von Aria Aber – eine Geschichte aus dem Off der Gesellschaft

Guadalupe Nettel: Die Tochter

„Größtenteils heldenhaft“ von Anna Burns – Wenn Geschichte leise Helden findet

Ein grünes Licht im Rückspiegel – „Der große Gatsby“ 100 Jahre später

"Neanderthal" von Jens Lubbadeh – Zwischen Wissenschaft, Spannung und ethischen Abgründen