Zu Weihnachten fiel mir ein alter Film wieder ein, den ich seit langer Zeit nicht mehr gesehen hatte: Mädchen in Uniform. Beim erneuten Anschauen beeindruckte mich erneut die Tiefe der Geschichte, die 1930 zunächst als Theaterstück ins Leben gerufen wurde und später als Roman und in zwei bedeutenden Verfilmungen ihren Platz in der Kulturgeschichte fand. Doch mehr noch als die erzählte Geschichte berührt die Frage, welche Rolle Frauen und Mädchen in der streng wilhelminischen Gesellschaft zugeschrieben wurde und wie die Erziehungsmethoden jener Zeit ihre psychischen und emotionalen Auswirkungen hatten.

In einer Ära, die Frauen vor allem auf ihre Pflichten als Ehefrau und Mutter reduzierte, waren Mädchen von klein auf den Erwartungen des Patriarchats unterworfen. Die Pädagogik war darauf ausgelegt, Gehorsam, Disziplin und Gottgefälligkeit über alles zu stellen. Es war eine Zeit, in der individuelle Bedürfnisse und Zuneigung als Schwäche galten, während Härte und Unterwerfung als Tugenden propagiert wurden. Mädchen in Uniform nimmt diese Themen auf und zeigt eindringlich, wie zerstörerisch eine solche Erziehung auf junge Frauen wirken kann.

Zugleich bricht die Geschichte mit den gesellschaftlichen Normen, indem sie die Liebe zwischen Frauen thematisiert – zu einer Zeit, in der dies ein absolutes Tabu war. Die Autorin Christa Winsloe, selbst eine unkonventionelle Frau, schuf mit ihrem Werk nicht nur eine intime Geschichte, sondern auch eine scharfe Kritik an einer repressiven Gesellschafts- und Erziehungsordnung.

Christa Winsloe: Eine unerschrockene Chronistin ihrer Zeit

Christa Winsloe (1888–1944) wuchs als Tochter eines preußischen Offiziers auf und erlebte von klein auf die starren Strukturen einer militärischen und patriarchalischen Gesellschaft. Winsloe widersetzte sich den Erwartungen ihrer Familie und studierte gegen den Willen ihres Vaters Bildhauerei in München. Ihre unkonventionelle Haltung und ihr Streben nach Unabhängigkeit prägten nicht nur ihr Leben, sondern auch ihre Werke. Winsloe lebte offen ihre gleichgeschlechtlichen Beziehungen aus und verarbeitete ihre Erfahrungen in ihren literarischen und dramatischen Arbeiten.

Besonders ihre Zeit in einer militärisch geprägten Mädchenschule beeinflusste ihr Schaffen maßgeblich. Diese Erfahrungen flossen in ihr Theaterstück Ritter Nerestan ein, das später unter dem Titel Mädchen in Uniform verfilmt wurde. Winsloe setzte sich früh kritisch mit gesellschaftlichen Zwängen auseinander, insbesondere mit den engen Rollenbildern, die Frauen auferlegt wurden. Ihre Werke sind geprägt von einem tiefen Verständnis für die Auswirkungen von emotionaler Isolation und repressiven Erziehungspraktiken auf junge Menschen.

Das Theaterstück „Ritter Nerestan“: Mut zur Provokation

Winsloes Theaterstück Ritter Nerestan wurde 1930 in Leipzig uraufgeführt. Der Titel nimmt Bezug auf eine Rolle aus einem Werk Voltaires, das die Schülerinnen im Stück aufführen. Für die Berliner Aufführungen wurde das Stück in Gestern und Heute umbenannt, ein Titel, der die zeitlose Thematik der Unterdrückung und Sehnsucht betonte.

Das Stück fand großen Anklang und wurde zu einem bedeutenden Erfolg. Es stellte die repressiven Strukturen eines wilhelminischen Mädcheninternats dar, in dem Schülerinnen ihrer Individualität beraubt und mit rigiden Erziehungsmaßnahmen konfrontiert wurden. Zugleich brach es mit gesellschaftlichen Konventionen, indem es die Liebe zwischen Frauen thematisierte – ein damals radikales und tabubehaftetes Thema.

Der Erfolg des Theaterstücks inspirierte schnell eine Verfilmung. 1931 erschien der Film Mädchen in Uniform, der weltweit Anerkennung fand und als „bester Film des Jahres“ gefeiert wurde. Dieser Erfolg trug nicht nur zur Bekanntheit von Christa Winsloe bei, sondern machte auch die Thematik von gleichgeschlechtlicher Liebe in einem breiteren internationalen Kontext sichtbar.

Die erste Verfilmung (1931): Ein mutiger Schritt im Kino

1931 wurde die Geschichte von Leontine Sagan verfilmt und unter dem Titel Mädchen in Uniform veröffentlicht. Der Film, ausschließlich mit Frauen besetzt, gilt als eine der frühesten offenen Darstellungen gleichgeschlechtlicher Liebe im Kino.

Im Fokus der Handlung steht Manuelas innige, fast obsessive Liebe zu Fräulein von Bernburg. Die Lehrerin, ambivalent zwischen Mitgefühl und der Angst vor gesellschaftlichen Konsequenzen, bleibt emotional distanziert. Der Film zeigt eindringlich, wie Manuelas Gefühle in der strengen Umgebung des Internats sowohl ihre Rettung als auch ihre Verzweiflung sind.

Die subtile Darstellung der Liebesbeziehung umging die Zensur jener Zeit, doch sie machte den Film auch zu einem Pionierwerk des queeren Kinos. Besonders Dorothea Wieck, die Fräulein von Bernburg spielte, wurde für ihre Darstellung gefeiert. Winsloe selbst war jedoch mit der Verfilmung unzufrieden, da sie die kritischen und feministischen Aspekte ihrer Geschichte verwässert sah.

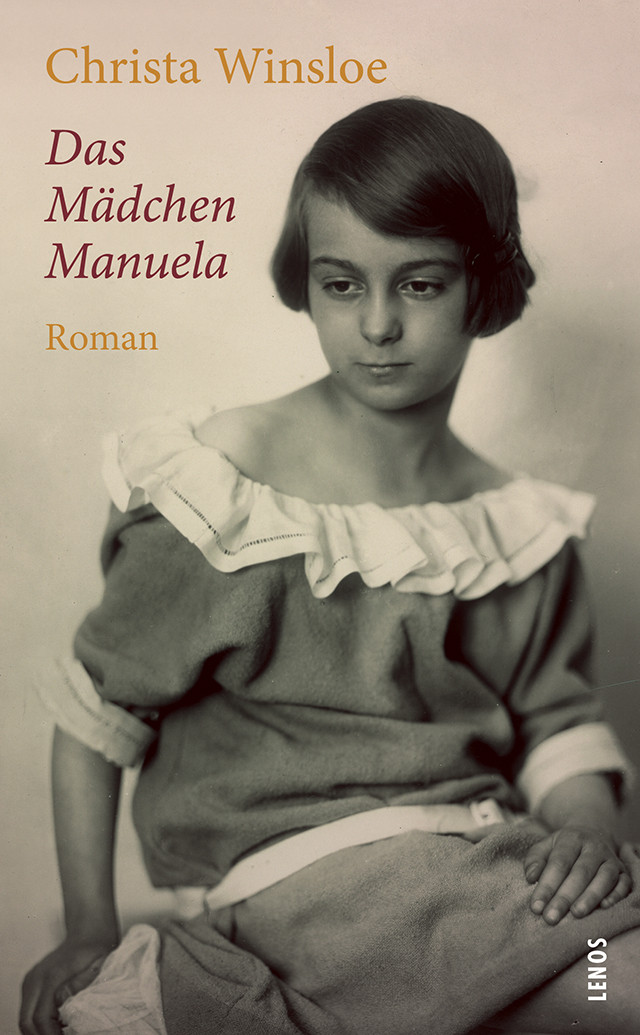

Der Roman „Das Mädchen Manuela“: Gesellschaftskritik und Tragik

Um ihre eigene Version der Geschichte zu bewahren, schrieb Winsloe 1933 den Roman Das Mädchen Manuela. Der Roman erweitert die Geschichte um die Kindheit und familiären Prägungen Manuelas, die im Theaterstück und Film fehlen. Winsloe schildert eindringlich, wie Verluste und emotionale Vernachlässigung Manuela dazu führen, in der rigiden Internatswelt Halt in ihrer Liebe zu Fräulein von Bernburg zu suchen.

Im Roman wird die Beziehung zwischen Manuela und ihrer Lehrerin deutlicher und offener dargestellt als im Film. Anders als die filmische Adaption endet der Roman düster: Manuela begeht Suizid, was die zerstörerische Wirkung der repressiven Umgebung und die Ausweglosigkeit ihrer Situation betont. (Leseprobe)

Die zweite Verfilmung (1958): Ein emotionales Remake

1958 wurde die Geschichte mit Romy Schneider als Manuela und Lilli Palmer als Fräulein von Bernburg neu verfilmt. Diese Version legte mehr Gewicht auf die Liebesgeschichte und emotionalisierte die Darstellung. Während der Roman und die erste Verfilmung nüchternere Töne anschlagen, präsentiert diese Adaption die Geschichte dramatischer und versöhnlicher. Das Ende wurde entschärft, Manuela wird vom Suizid abgehalten, und der Film endet mit einem Hoffnungsschimmer.

Ein zeitloses Werk über Liebe, Unterdrückung und Hoffnung

Mädchen in Uniform bleibt ein Werk, das nicht nur die Liebe zwischen Frauen thematisiert, sondern auch eine grundlegende Frage aufwirft: Was passiert mit Menschen, denen man Zuneigung und Freiheit nimmt? Winsloes Werk ist eine mutige Anklage gegen eine Erziehungsordnung, die Gehorsam über Menschlichkeit stellte. Es zeigt die zerstörerischen Folgen dieser Unterdrückung und bleibt zugleich ein Plädoyer für Liebe, Individualität und den Mut, gesellschaftliche Normen zu hinterfragen.

Topnews

Ein Geburtstagskind im März: Christa Wolf

Bertolt Brecht – Geburtstagskind im Februar: Ein literarisches Monument, das bleibt

Wie Banksy die Kunst rettete – Ein überraschender Blick auf die Kunstgeschichte

Ein Geburtstagskind im Januar: Franz Fühmann

Zauberberg 2 von Heinz Strunk

100 Jahre „Der Zauberberg“ - Was Leser heute daraus mitnehmen können

Oschmann: Der Osten: Eine westdeutsche Erfindung“ – Umstrittene russische Übersetzung

Überraschung: Autorin Han Kang hat den Literaturnobelpreis 2024 gewonnen

PEN Berlin: Große Gesprächsreihe vor den Landtagswahlen im Osten

„Freiheitsschock“ von Ilko-Sascha Kowalczuk

Precht: Das Jahrhundert der Toleranz

Jenny Erpenbeck gewinnt Internationalen Booker-Preis 2024

Karl Ove Knausgård: Das dritte Königreich

Romanverfilmung "Sonne und Beton" knackt Besuchermillionen

Asterix - Im Reich der Mitte

Rassismus in Schullektüre: Ulmer Lehrerin schmeißt hin

14 Nominierungen für die Literaturverfilmung "Im Westen nichts Neues"

"Die Chemie des Todes" - Simon Becketts Bestsellerreihe startet bei Paramount+

Michel Houellebecq und die "Aufstachelung zum Hass"

„Hundert Jahre Einsamkeit“ von Gabriel García Márquez

Man kann auch in die Höhe fallen von Joachim Meyerhoff

zu lieben von Ulrike Draesner

Atlas: Die Geschichte von Pa Salt – Der finale Band der „Sieben Schwestern“-Saga enthüllt das lang gehütete Geheimnis

Monster von Nele Neuhaus – Ein düsterer Psychokrimi, der die Abgründe der Menschlichkeit offenlegt

Transit von Anna Seghers

„Das Kalendermädchen“ – Fitzeks packender Psychothriller für die dunkle Jahreszeit

Katja Lange-Müller: "Unser Ole" zu Gast bei Denis Scheck in Druckfrisch

Clemens Böckmann – „Was du kriegen kannst“

„Nochmal von vorne“ von Dana von Suffrin: Ein Roman über Neuanfänge, Familie und Selbstfindung

Das Buch "Stella" von Takis Würger

„Das Wohlbefinden“ von Ulla Lenze

„Intermezzo“ von Sally Rooney: Ein packender Roman über Trauer, Liebe und die Zerbrechlichkeit menschlicher Verbindungen

André Kubiczek und sein neues Werk "Nostalgia" – Eine Reise durch die Sehnsucht vergangener Tage

Thomas Hüetlin:"Man lebt sein Leben nur einmal"- eine Liebesgeschichte

Aktuelles

„Nebel und Feuer“ von Katja Riemann – Wie vier Frauen inmitten der Krisen unserer Zeit Gemeinschaft, Mut und Sinn finden

Der Pinguin meines Lebens – von Tom Michell - Buch & Filmstart 2025: Rezension einer besonderen Freundschaft

„Mama, bitte lern Deutsch“ von Tahsim Durgun – TikTok trifft Literatur

"The Loop – Das Ende der Menschlichkeit“ von Ben Oliver: Was passiert, wenn Künstliche Intelligenz den Wert des Lebens bestimmt?

„Déjà-vu“ von Martin Walker – Brunos siebzehnter Fall und die Schatten der Geschichte

„Der Besuch der alten Dame“ – Wie Dürrenmatts Klassiker den Preis der Moral entlarvt

„Der Hundebeschützer“ von Bruno Jelovic – Wie aus einem Fitnessmodel ein Lebensretter für Straßenhunde wurde

Für Martin Suter Fans: „Wut und Liebe“ -Wenn Gefühle nicht reichen und Geld alles verändert

„Rico, Oskar und die Tieferschatten“ – Warum Andreas Steinhöfels Kinderbuchklassiker so klug, witzig und zeitlos ist

Abschied: Peter von Matt ist tot

„Hoffe: Die Autobiografie“ von Papst Franziskus – Was sein Leben über die Welt von heute erzählt

„Hunger und Zorn“ von Alice Renard – Was der stille Debütroman über Einsamkeit und Empathie erzählt

»Gnade Gott dem untergeordneten Organ« – Tucholskys kleine Anatomie der Macht

Ein Haus für Helene

Claudia Dvoracek-Iby: mein Gott

Rezensionen

„Der Gesang der Flusskrebse“ – Delia Owens’ poetisches Debüt über Einsamkeit, Natur und das Recht auf Zugehörigkeit

„Der Duft des Wals“ – Paul Rubans präziser Roman über den langsamen Zerfall einer Ehe inmitten von Tropenhitze und Verwesungsgeruch

„Die Richtige“ von Martin Mosebach: Kunst, Kontrolle und die Macht des Blicks

„Das Band, das uns hält“ – Kent Harufs stilles Meisterwerk über Pflicht, Verzicht und stille Größe

„Die Möglichkeit von Glück“ – Anne Rabes kraftvolles Debüt über Schweigen, Schuld und Aufbruch

Für Polina – Takis Würgers melancholische Rückkehr zu den Ursprüngen

„Nightfall“ von Penelope Douglas – Wenn Dunkelheit Verlangen weckt

„Bound by Flames“ von Liane Mars – Wenn Magie auf Leidenschaft trifft

„Letztes Kapitel: Mord“ von Maxime Girardeau – Ein raffinierter Thriller mit literarischer Note

Good Girl von Aria Aber – eine Geschichte aus dem Off der Gesellschaft

Guadalupe Nettel: Die Tochter

„Größtenteils heldenhaft“ von Anna Burns – Wenn Geschichte leise Helden findet

Ein grünes Licht im Rückspiegel – „Der große Gatsby“ 100 Jahre später

"Neanderthal" von Jens Lubbadeh – Zwischen Wissenschaft, Spannung und ethischen Abgründen