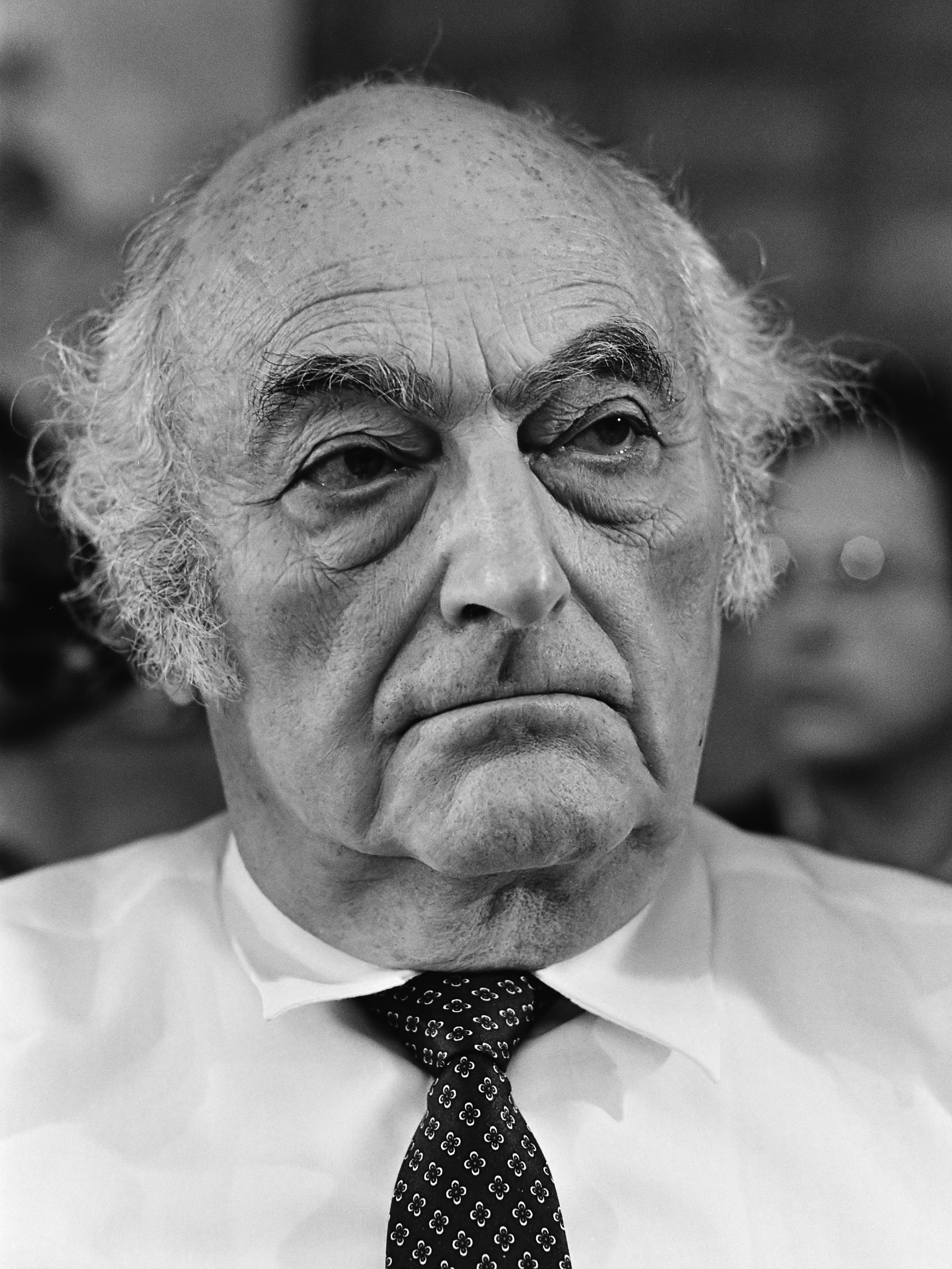

Geboren wurde er 1913 in Chemnitz, gestorben ist er 2001 in Israel – und dazwischen hat Stefan Heym nahezu jedes politische System enttäuscht, in das er zu Beginn noch Hoffnung gesetzt hatte. Ein Mann, der sich konsequent verweigerte: dem Faschismus, dem Antikommunismus, dem linientreuen Sozialismus – und schließlich auch der Siegermentalität der deutschen Wiedervereinigung. Heym war kein Autor der leichten Identifikation. Wer ihn liest, liest gegen die Erwartung. Und findet genau darin seine Kraft.

Im April wäre Stefan Heym 112 Jahre alt geworden. Ein stolzes Alter, das in seinem Fall nicht in Zahlen, sondern in Erfahrungen gemessen werden sollte. Kaum ein deutscher Autor hat sich über eine derart lange Zeit hinweg so deutlich in politische und gesellschaftliche Debatten eingeschaltet – nicht als feuilletonistischer Kommentator, sondern als Teilnehmender, als Zeitgenosse mit Feder und Gewissen.

Früh entflammt, früh verbannt

Heym, Sohn eines jüdischen Kaufmanns, schrieb schon als Jugendlicher gegen Hitler – ein Gedicht brachte ihm 1931 die Schulverweisung ein, was man durchaus als Startpunkt seines literarischen Widerstandes markieren könnte. 1933 floh er vor den Nazis in die Tschechoslowakei, dann in die USA. Dort wurde er „Stephen Heym“, Journalist und Romancier in englischer Sprache, und arbeitete während des Zweiten Weltkriegs als Autor für die psychologische Kriegsführung der US-Armee. Seine Rückkehr nach Deutschland war dennoch kein Schritt ins Nachkriegsamerika, sondern in die junge DDR – ein Staat, dem er mehr zutraute als dem Westen.

Doch aus der Hoffnung wurde früh Misstrauen. Heym glaubte an den Sozialismus, aber nicht an seine Verwalter. Er verweigerte sich der Sprachregelung, den Pflichtfloskeln, dem System der ideologischen Entsprechung. Seine Romane erschienen oft erst Jahre später, teilweise nur im Westen, unter Zensur oder mit Vorbehalten. Und doch blieb er – was ihn vom bloßen Dissidenten unterschied – ein Intellektueller aus Überzeugung, kein Desillusionierter im Dauerpessimismus.

Der König David Bericht – Parabel auf das Funktionärswesen

1972 erschien mit Der König David Bericht eines seiner bekanntesten Werke. Formal als historischer Roman getarnt, erzählt es von Ethan, einem Chronisten am Hofe König Salomos, der beauftragt wird, das Leben seines Vaters David zu dokumentieren. Doch das Projekt droht an den politischen Realitäten zu scheitern: Der offizielle Bericht soll nicht die Wahrheit, sondern die Linie festhalten – eine Situation, die dem ostdeutschen Alltag auf fatale Weise ähnelt.

Heym lässt Ethan durch ein Minenfeld aus Zensur, Intrige und opportunistischer Selbstverleugnung irren. Dabei wird der Roman zur Allegorie auf das literarische Leben in der DDR: Das Spannungsverhältnis zwischen Dichtung und Macht, zwischen individueller Erinnerung und kollektivem Geschichtsbild, wird mit feiner Ironie und erzählerischer Raffinesse durchgespielt. Die Bibel als Vorlage war dabei mehr als eine Verfremdungstaktik – sie erlaubte Heym, zeitlose Fragen zu stellen, ohne sich der tagespolitischen Lesart zu unterwerfen.

In seiner Mischung aus antiker Erzähltradition und politischem Roman ist Der König David Bericht nicht nur ein Schlüsselwerk der DDR-Literatur, sondern auch ein Stück Weltliteratur – eines, das zeigt, wie das Schreiben unter Bedingungen der Kontrolle nicht zwangsläufig zur Anpassung führen muss, sondern zu einem poetischen Widerstand eigener Art.

Die Architekten – das posthume Vermächtnis

Heyms letzter Roman Die Architekten, geschrieben in den 1960er-Jahren, aber erst im Jahr 2000 veröffentlicht, wirkt wie eine späte, aber scharfe Abrechnung mit dem Sozialismus sowjetischer Prägung. Die Geschichte spielt in der Zeit des sogenannten „Tauwetter“-Sozialismus nach Stalins Tod und folgt dem Architekten Arnold Sundstrom, der ein utopisches Bauprojekt realisieren will, aber zunehmend zwischen Ideal und Realität, Vision und Bürokratie zerrieben wird.

Was in der erzählten Zeit wie eine Phase der Öffnung erscheint, entlarvt Heym als Illusion. Die Figuren sprechen zwar von Veränderung, aber ihre Handlungen folgen alten Mustern. Reformen verkommen zur Farce, Kontrolle bleibt das heimliche Fundament des Staates. Sundstrom ist in seiner intellektuellen Einsamkeit ein typischer Heym-Protagonist: jemand, der noch glaubt, wo andere längst kalkulieren, und der am Ende dafür büßt.

Das Erstaunliche: Obwohl der Roman Jahrzehnte nach seiner Entstehung erschien, trifft er die Debatte um das Scheitern der sozialistischen Utopien mit fast prophetischer Klarheit. Heym, der das Manuskript wegen der politischen Brisanz damals nicht veröffentlichen konnte, ließ ein Werk zurück, das in seiner literarischen Komposition und thematischen Dichte einem späten Hauptwerk gleichkommt – ein Vermächtnis ohne Pathos, aber mit umso größerer analytischer Wucht.

Der Parlamentarier als Provokateur

Dass Heym 1994 als parteiloser Abgeordneter auf der Liste der PDS in den Bundestag einzog, war ein symbolischer Akt. Nicht, weil er plötzlich zum Politiker wurde, sondern weil er sich auch im demokratischen Betrieb nicht einordnen ließ. Seine Eröffnungsrede als Alterspräsident des Bundestags wurde zum medialen Eklat: Er sprach von einem „Anschluss“ statt von einer Wiedervereinigung, kritisierte die Entwertung ostdeutscher Biografien und erinnerte daran, dass Geschichte nicht nur vom Sieger geschrieben wird.

Auch das gehört zu Heym: die Fähigkeit, Diskussionen nicht zu bedienen, sondern zu verschieben. Nicht nur der DDR, auch der Bundesrepublik hielt er einen Spiegel vor – einen, in dem sich Eitelkeit, Überheblichkeit und Vergessen ebenso deutlich zeigten wie bei den von ihm beschriebenen Funktionären.

Ein Schriftsteller ohne Gehorsam

Stefan Heym war ein Schriftsteller, der seine Bücher nie als Flucht verstand, sondern als Form des Eingreifens. Ob biblische Stoffe, historische Romane oder Gegenwartssatiren – immer ging es ihm um Verantwortung, um Wahrheit, um die Frage, wie viel Anpassung eine Gesellschaft verträgt, ohne sich selbst zu verlieren.

Seine Sprache ist klar, von mitunter fast biblischer Wucht, durchzogen von Ironie, aber nie zynisch. Sie will nicht gefallen, sondern herausfordern. Und sie bleibt – auch Jahrzehnte nach ihrer Entstehung – erstaunlich aktuell. Wer Heym liest, begreift nicht nur mehr über deutsche Geschichte. Man begreift auch, wie sehr Literatur ein Ort sein kann, an dem das Nachdenken beginnt, wo das Schweigen enden sollte.

Topnews

Ein Geburtstagskind im März: Christa Wolf

Bertolt Brecht – Geburtstagskind im Februar: Ein literarisches Monument, das bleibt

Wie Banksy die Kunst rettete – Ein überraschender Blick auf die Kunstgeschichte

Ein Geburtstagskind im Januar: Franz Fühmann

Zauberberg 2 von Heinz Strunk

100 Jahre „Der Zauberberg“ - Was Leser heute daraus mitnehmen können

Oschmann: Der Osten: Eine westdeutsche Erfindung“ – Umstrittene russische Übersetzung

Überraschung: Autorin Han Kang hat den Literaturnobelpreis 2024 gewonnen

PEN Berlin: Große Gesprächsreihe vor den Landtagswahlen im Osten

„Freiheitsschock“ von Ilko-Sascha Kowalczuk

Precht: Das Jahrhundert der Toleranz

Jenny Erpenbeck gewinnt Internationalen Booker-Preis 2024

Karl Ove Knausgård: Das dritte Königreich

Romanverfilmung "Sonne und Beton" knackt Besuchermillionen

Asterix - Im Reich der Mitte

Rassismus in Schullektüre: Ulmer Lehrerin schmeißt hin

14 Nominierungen für die Literaturverfilmung "Im Westen nichts Neues"

"Die Chemie des Todes" - Simon Becketts Bestsellerreihe startet bei Paramount+

Michel Houellebecq und die "Aufstachelung zum Hass"

Aktuelles

„Rico, Oskar und die Tieferschatten“ – Warum Andreas Steinhöfels Kinderbuchklassiker so klug, witzig und zeitlos ist

Abschied: Peter von Matt ist tot

„Hoffe: Die Autobiografie“ von Papst Franziskus – Was sein Leben über die Welt von heute erzählt

„Hunger und Zorn“ von Alice Renard – Was der stille Debütroman über Einsamkeit und Empathie erzählt

»Gnade Gott dem untergeordneten Organ« – Tucholskys kleine Anatomie der Macht

Ein Haus für Helene

Claudia Dvoracek-Iby: mein Gott

Claudia Dvoracek-Iby: wie seltsam

Marie-Christine Strohbichler: Eine andere Sorte.

Der stürmische Frühlingstag von Pawel Markiewicz

„Der Gesang der Flusskrebse“ – Delia Owens’ poetisches Debüt über Einsamkeit, Natur und das Recht auf Zugehörigkeit

„Der Duft des Wals“ – Paul Rubans präziser Roman über den langsamen Zerfall einer Ehe inmitten von Tropenhitze und Verwesungsgeruch

„Die Richtige“ von Martin Mosebach: Kunst, Kontrolle und die Macht des Blicks

„Das Band, das uns hält“ – Kent Harufs stilles Meisterwerk über Pflicht, Verzicht und stille Größe

Magie für junge Leser– Die 27. Erfurter Kinderbuchtage stehen vor der Tür

Rezensionen

„Die Möglichkeit von Glück“ – Anne Rabes kraftvolles Debüt über Schweigen, Schuld und Aufbruch

Für Polina – Takis Würgers melancholische Rückkehr zu den Ursprüngen

„Nightfall“ von Penelope Douglas – Wenn Dunkelheit Verlangen weckt

„Bound by Flames“ von Liane Mars – Wenn Magie auf Leidenschaft trifft

„Letztes Kapitel: Mord“ von Maxime Girardeau – Ein raffinierter Thriller mit literarischer Note

Good Girl von Aria Aber – eine Geschichte aus dem Off der Gesellschaft

Guadalupe Nettel: Die Tochter

„Größtenteils heldenhaft“ von Anna Burns – Wenn Geschichte leise Helden findet

Ein grünes Licht im Rückspiegel – „Der große Gatsby“ 100 Jahre später

"Neanderthal" von Jens Lubbadeh – Zwischen Wissenschaft, Spannung und ethischen Abgründen