„Die Sterbehilfe darf auch durch nahe Angehörige nicht als humane Tat gewertet werden. Einem anderen dabei behilflich zu sein, das Leben zu beenden, ist niemals eine menschliche Tat. Die menschliche Tat wäre es nämlich, dem anderen in seiner Not beizustehen.“ (Quelle: patrick-sensenburg.de)

Ein ganzes halbes Jahr von Jojo Moyes – Liebe, Selbstbestimmung, die Zumutungen des Mitfühlens

„Ein ganzes halbes Jahr“ (Me Before You, 2012; dt. Rowohlt 2013, Übers.: Karolina Fell) ist kein „reiner“ Liebesroman, sondern eine Geschichte über Würde, Selbstbestimmung und die Frage, was wir einander in einer Krise schuldig sind. Im Zentrum: Louisa (Lou) Clark, 26, Servicekraft mit schrillem Humor und großem Pflichtgefühl, und Will Traynor, ehemals Adrenalin-Manager, seit einem Unfall tetraplegisch.

Lou wird als bezahlte Begleitung eingestellt – und bleibt, weil sie als Mensch gebraucht wird. Was folgt, ist eine Annäherung mit Witz und Reibung, die unweigerlich in ein ethisches Minenfeld führt: assistierter Suizid. Der Roman wurde 2016 von Thea Sharrock verfilmt (mit Emilia Clarkeund Sam Claflin), produzieren u. a. Karen Rosenfelt und Alison Owen.

Ausführliche Inhaltsangabe (spoilerbewusst)

Lou verliert ihren Job im Café und nimmt – wider Willen, aber mit offenem Blick – die Stelle im Haus der Traynors an. Will, sarkastisch, brillant, auf alles allergisch, was nach Mitleid riecht, lässt Lou auflaufen. Sie hält dagegen. Über Routinen (Mahlzeiten, Kleidung, Termine) entsteht eine Arbeitsgemeinschaft, die nach und nach in Vertrauen kippt. Lou erfährt, dass Will einen Plan hat, der mit einem Schweizer Verein in Verbindung steht, der Freitodbegleitunganbietet. Lous Gegenvorschlag: sechs Monate Gegenbeweise – Ausflüge, eine Liste mit Dingen, die trotz allem Sinn ergeben. Beide lernen, was Hilfe in einem Körper heißt, der abhängig ist – und was Zuneigung bedeutet, wenn sie keinen einfachen Ausweg verspricht.

Moyes verlagert die Spannung von der Frage „Kommen sie zusammen?“ zur Frage: Was heißt lieben, wenn die Lebensgestaltung asymmetrisch ist? Gegen Ende dokumentieren Protokolle und Zeugenaussagen (im Buch als Berichtsform sichtbar) Freiwilligkeit – in einer Tonlage, die weniger auf Dramaturgie zielt als auf Rechenschaft. Mehr sei hier nicht verraten: Der Roman bleibt auch beim x-ten Gespräch verletzlich.

Themen & Motive – Selbstbestimmung, Fürsorge, institutionelle Deutungshoheit

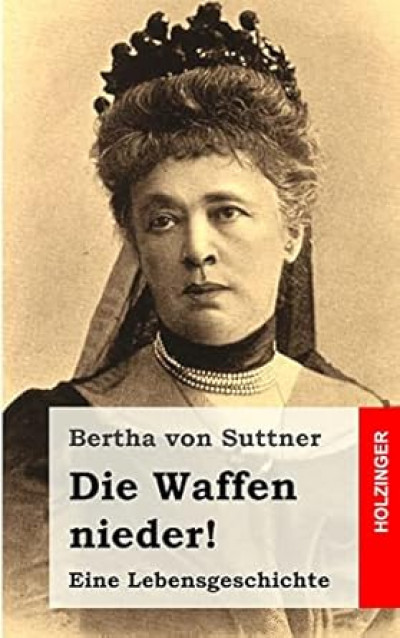

Selbstbestimmung vs. Fürsorgepflicht: Der Roman zerlegt das bequeme Entweder-oder. Will beansprucht Entscheidungshoheit über sein Leben; Lou ringt um Verbundenheit, die nicht übergriffig wird. In zeitgenössischen Debatten begegnen sich ähnliche Spannungen: Der Schweizer Verein Dignitas argumentiert für Wahlfreiheit, Eigenverantwortung und Menschenwürde bis zuletzt – eine Perspektive, die im Roman mitschwingt, ohne zur These zu versteinern.

Körper als sozialer Ort: Moyes zeigt, wie Institutionen (Familie, Medizin, Recht) den Körper verwalten – vom Pflegestuhl bis zur Reha-Frage. Der Körper ist hier Beziehungsarbeit, nicht Plot-Requisit.

Klasse & Provinz: Lous Familie ringt mit Geld, Zeit und Erwartungen; Wills Welt ist privilegiert, aber nicht allmächtig. Der Roman macht deutlich, dass Ressourcen Gefühle nicht sortieren – sie rahmen nur Entscheidungen.

Tröstliche Orte, tröstende Sprache: Humor (oft Lous) ist keine Flucht, sondern Überlebensstrategie: kleine Witze als Klammer, wenn Sätze sonst zerbrechen.

Sterbehilfe-Debatten, Öffentlichkeit, Verantwortung

In Deutschland wird assistierte Selbsttötung seit Jahren kontrovers diskutiert; politische Stimmen betonen häufig, Menschen sollten „nicht durch die Hand eines anderen, sondern an der Hand eines anderen sterben“. Das zielt auf Palliativversorgung statt Hilfe zur Selbsttötung – ein legitimer, aber nicht exklusiver ethischer Rahmen. Der Roman kontert nicht mit Parolen, sondern mit Fallarbeit: Er zwingt Leser dazu, Zwischenräume zu betrachten – Leiden, Autonomie, familiäre Lasten, rechtliche Vorsorge. Dass die Schweiz (z. B. Dignitas) als Entscheidungsraum auftaucht, erdet die Fiktion in einer realen Infrastruktur von Beratung und Prüfung.

Wichtig: Auch die Verfilmung löste Debatten aus – Aktivistengruppen kritisierten die Darstellung („Disability snuff film“); Regisseurin Thea Sharrock verteidigte den Fokus auf individuelle Wahl und Empathie. Unabhängig von der Lagerbildung macht die Rezeption klar: Das Thema ist größer als das Genre.

Leichte Sätze, schwere Fragen

Moyes schreibt zugänglich: Dialoge sitzen, Slapstick bricht Spannung, Innenblicke tragen Ambivalenz. Das Ergebnis ist kein Kitsch, sondern Emotionalität mit Reibung. In der Verfilmung wird aus Innerlichkeit mehr Bildpolitik: Räume, Blicke, Musik – ein anderes, aber legitimes Mittel, Dichte zu erzeugen (Score: Craig Armstrong).

Zielgruppe – Für wen eignet sich „Ein ganzes halbes Jahr“?

-

Leser, die Liebesgeschichten mit moralischem Gewicht suchen.

-

Buchclubs, die Selbstbestimmung, Pflege, Familienlasten diskutieren möchten – ohne Schwarz-Weiß.

-

Neugierige, die sich eine seriöse, zugängliche Annäherung an das Thema assistierter Suizid wünschen.

Kritische Einschätzung – Stärken & Schwächen

Stärken

-

Ambivalenzkompetenz: Der Roman bezieht Position, ohne Gegenstimmen abzuwerten – selten im Mainstream.

-

Figurenchemie: Lou & Will tragen die Geschichte; Nebenfiguren (Familien, Pfleger Nathan) sind funktional und menschlich.

-

Tempo & Ton: Humor als Pausenpunkt, nicht als Verdrängung – erleichtert das Lesen schwerer Inhalte.

Schwächen

-

Emotionales Framing: Manche Leser empfinden die Dramaturgie als zu zielgenau auf Tränen gebaut.

-

Repräsentationskritik: Perspektiven von Menschen mit Behinderung könnten noch stärker autonom erzählt werden – die Filmdebatte zeigte das deutlich.

-

Plot-Ökonomie: Die „Sechs-Monate-Mission“ wirkt bisweilen schematisch – der Preis dafür ist Klarheit.

Warum der Roman bleibt

„Ein ganzes halbes Jahr“ ist kein Ratgeber, sondern ein Ethik-Roman im Kleid einer Liebesgeschichte. Er fragt nicht: „Darf man das?“, sondern: „Wer trägt welche Folgen – und wie fair ist das?“ Genau damit bleibt er relevant. Wer einen Roman sucht, der wärmt und widerspricht, der Trost anbietet ohne sich in Trost zu flüchten, ist hier richtig. Leseempfehlung – mit anschließendem Gespräch dringend erwünscht.

Verfilmung (2016): Me Before You – Besetzung, Unterschiede & Rezeption

Die Kinoadaption „Ein ganzes halbes Jahr“ (Me Before You) erschien 2016 als romantisches Drama unter der Regie von Thea Sharrock (Langfilmdebüt). Das Drehbuch schrieb Jojo Moyes selbst; in den Hauptrollen spielen Emilia Clarke(Lou) und Sam Claflin (Will), unterstützt u. a. von Janet McTeer und Charles Dance. Produktion: New Line/MGM/Sunswept, Verleih: Warner Bros., Laufzeit 110 Minuten, weltweites Einspiel ca. 208 Mio. US-$ bei rund 20 Mio. US-$ Budget. Der Score stammt von Craig Armstrong.

Was der Film betont: Die Verfilmung verschiebt Moyes’ innere Monologe in Blicke, Räume, Musik – weniger Gedankenarbeit, mehr Bildsprache. Clarke und Claflin tragen die Dynamik über Timing und Chemie; Nebenschauplätze aus dem Roman werden gestrafft, damit der Fokus auf der Beziehung und dem Entscheidungsprozess bleibt. (Eckdaten & Credits siehe oben.)

Unterschiede zum Buch (sanft): Der Film kondensiert Nebenfiguren und Ausflüge, setzt stärker auf Montagen und sichtbare Rituale (Dates, Reisen) und spart einige innere Dilemmagespräche aus. Die ethische Frage nach Selbstbestimmung bleibt erhalten – aber mit der Ökonomie eines 110-Minuten-Dramas.

Über die Autorin – Jojo Moyes (kurz)

Jojo Moyes (1969, London/Essex) arbeitete als Journalistin (u. a. The Independent) und wurde mit „Ein ganzes halbes Jahr“ international bekannt. Auf Deutsch erscheinen ihre Romane bei Rowohlt; zur Lou-Clark-Trilogie gehören die Fortsetzungen „Ein ganz neues Leben“ und „Mein Herz in zwei Welten“.

Drei Fragen, die Leser wirklich stellen

Ist das Buch „nur“ eine Liebesgeschichte?

Nein. Es ist eine Beziehungsgeschichte mit ethischem Kern – Liebe, Pflege, Autonomie, Verantwortung.

Wie steht der Roman zum Thema Sterbehilfe?

Er urteilt nicht, sondern problematisiert: Er zeigt Entscheidungswege, Konflikte und Konsequenzen, inkl. Bezug zur Freitodbegleitung in der Schweiz.

Lohnt sich die Verfilmung?

Ja – als andere Erzählform; sie löste Kritik aus, machte das Thema aber breit öffentlich. Lies zuerst das Buch, dann schau den Film – die Debatte versteht man so besser.